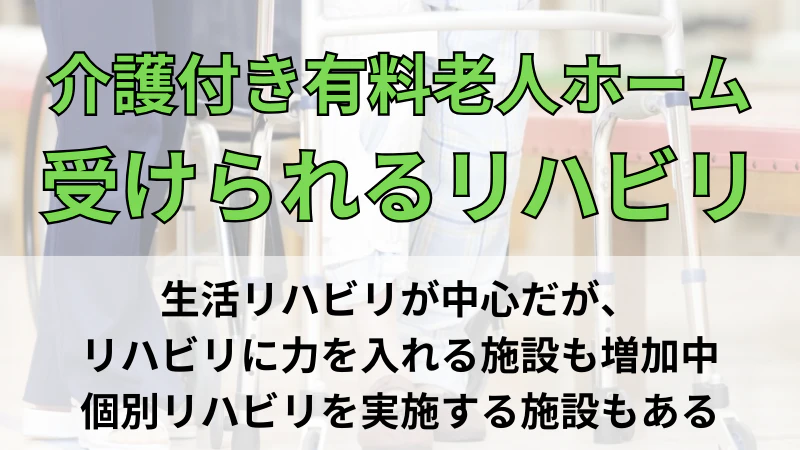

介護付き有料老人ホームで受けられるリハビリ|リハビリ内容や頻度、費用を解説

- 2024年10月04日 公開

- 2025年01月31日 更新

家族が介護付き有料老人ホームへの入居を検討する際、リハビリが充実しているのか、病院と同じようなリハビリを受けられるのかが気になる人は多いのではないでしょうか。

最近では、民間の介護付き有料老人ホームでもリハビリに力を入れる施設が多くなっていて、専門家による品質の高いリハビリを受けることができる施設・独自のリハビリプログラムを実践している施設もあります。

この記事では、介護付き有料老人ホームにおけるリハビリの特徴や、リハビリの充実している施設を選ぶポイントについて紹介します。

この記事の監修者

目次

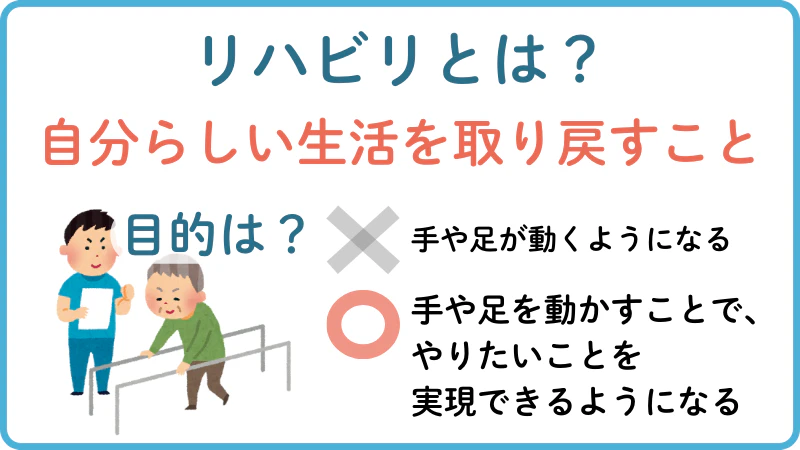

リハビリとは?

リハビリとは、「自分らしい生活を取り戻すこと」です。

単に足や手が動くようになるといった機能回復ではなく、自分の価値観にもとづいて、やりたいことを実現するために手や足を動かすというのが本来のリハビリの目的です。

大切なのは、自分の生活を思い描き、それに向かって体を動かせるようになることです。

そして人や物の助けを借りながら、自分のやりたいことを実現していくことがリハビリの本質です。

介護付き有料老人ホームにおけるリハビリの種類

リハビリには主に「生活リハビリ」と「回復リハビリ」があり、介護付き有料老人ホームでは「生活リハビリ」が中心となります。

「生活リハビリ」と「回復リハビリ」、何が違うのか具体的に紹介します。

生活リハビリと回復リハビリのそれぞれの目的や効果

生活リハビリは、日常生活に必要な動作を自分で行えるようにするリハビリで、自立して日常生活を送れることを1つの目的としています。

一方、回復リハビリはケガなどで動かない、または動かしづらくなった腕や脚などを動くようにするリハビリのことで、主な目的は「機能の回復」にあります。

生活リハビリと回復リハビリの違い

それでは、生活リハビリと回復リハビリにはどのような違いがあるのでしょうか。

生活リハビリは、日常生活動作をリハビリの一環として捉えています。

入浴や排せつ、食事などのあらゆる場面で全てをサポートするのではなく、見守りや適切な介助を選択し、可能な範囲で入居者に実施してもらい介助等を行っていきます。

そのため、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)のようなリハビリの専門スタッフでなくても、介護スタッフでも実施することが可能です。

回復リハビリは主に理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)が担うため、実施するスタッフにも違いがあります。

生活リハビリに適している人

これまでに紹介してきたように、生活リハビリは日常生活動作をリハビリの一環として捉え、実際に動作をしながら行っていくことになります。

そのため、日常生活動作は軽度の介助のみで実施可能である人、リハビリに対する意欲がある人などが生活リハビリに適していると考えられます。

介護付き有料老人ホームのリハビリの内容

介護付き有料老人ホームでは、リハビリの専任スタッフである理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)だけではなく、看護師や柔道整復師も機能訓練指導員としてリハビリを担当します。

機能訓練指導員とは、介護保健法によって定められた職種の1つであり、入居者一人ひとりの心身の状態に合わせて機能訓練を行い、日常生活を自立して行うことができるように支援します。

それぞれのスタッフが行うリハビリには特徴があります。ここで具体的に紹介します。

介護付き有料老人ホームでリハビリを行うスタッフ

職種 |

資格 |

リハビリ内容 |

|

|---|---|---|---|

リハビリ |

理学療法士 |

国家資格 |

|

作業療法士 |

国家資格 |

|

|

言語聴覚士 |

国家資格 |

|

|

看護師 |

国家資格 |

|

|

柔道整復師 |

国家資格 |

|

|

理学療法士(PT)

理学療法士(PT)とは

理学療法士はPhysical Therapist(PT)と呼ばれます。

理学療法士および作業療法士法に基づく国家資格でありリハビリテーションチームを構成する医療従事者の一員です。

医師の指示のもとでリハビリテーションを実施します。

基本的な日常生活動作能力、例えば座る、立つ、歩くなどの動作の回復や維持を目的としています。

理学療法士(PT)が行うリハビリの内容

理学療法士(PT)は、運動療法と物理療法を用いて、基本的な動作の回復や状態の悪化を防ぐことを目的としています。

脳血管疾患や神経系疾患などの病気で身体機能が低下していて、身体機能の回復や状態の悪化を予防したい人に適しています。

また、物理療法でマッサージや電気治療、温熱治療によって痛みの緩和や運動機能の向上も目指しているため、慢性的な疼痛がある人にも適していると言えるでしょう。

作業療法士(OT)

作業療法士(OT)とは

作業療法士は、Occupational Therapist(OT)と呼ばれます。

理学療法士や作業療法士法に基づく国家資格であり、理学療法士と同様にリハビリテーションチームを構成する医療従事者の一員です。

医師の指示のもとでリハビリテーションを実施します。

具体的には、理学療法により獲得した立つ動作をさらに一歩進めて、トイレの動作や 着替えの動作など、より日常生活に必要な動作につなげていくことを目的としています。

作業療法士(OT)が行うリハビリの内容

作業療法士(OT)は基本的動作能力の改善だけでなく、精神的な障害を抱えている方のケアも専門としています。

身体面だけでなく、精神面でのケアを行うため、精神面でのケアが必要なうつ病や統合失調症などの精神的な疾患を持っている人や認知症の予防を目的としている人に適しています。

言語聴覚士(ST)

言語聴覚士(ST)とは

言語聴覚士はSpeech Language Hearing Therapist(ST)と呼ばれます。

病気や障害により話すこと、聞くこと、食べること、飲み込むことが難しい人に対して、医師からの指示のもとで改善を支援します。

言語聴覚士(ST)が行うリハビリの内容

言語聴覚士(ST)は、言葉を使って言語・摂食能力の回復を目的とするリハビリを行うため、言語能力を回復させたい人や嚥下障害の改善を行いたい人に適しています。

また、加齢に伴い嚥下機能が低下している人だけではなく、反回神経麻痺などの症状がある人、繰り返し誤嚥性肺炎を起こしている人にも適していると言えるでしょう。

その他のスタッフ

介護付き有料老人ホームでは看護師や柔道整復師もリハビリを行うことがあります。それぞれ具体的に紹介します。

看護師

機能訓練指導員は、介護付き有料老人ホームでは1名以上の配置が義務付けられており、看護師がその役割を担う場合もあります。

看護師が行うリハビリは生活リハビリが中心であり、食事やトイレなどの日常生活の介助を行いながら、自力でできるよう支援していきます。

柔道整復師

柔道整復師も看護師と同様に、機能訓練指導員の役割を担う場合があり、生活リハビリを実施します。

また、脱臼や捻挫などのケガに対するリハビリも実施します。

リハビリに強い介護付き有料老人ホーム

ここでは実際にリハビリに力を入れている介護付き有料老人ホームを特徴とともに紹介します。

クラーチ(株式会社クラーチ)

クラーチはただ施設で過ごしてもらうというだけでなく、健康寿命を延ばすことを目的としたオリジナルプログラムがあります。

認知症リスク低減プログラムとして、有酸素運動を行いながら認知機能を高めるトレーニングを行っています。

クラーチ・ファミリア佐倉(千葉県)

少人数での認知症対応フロアがあり、一人ひとりの趣味や好みに合わせた活動を行う個別のプログラムを用意しています。

施設内の庭園や花壇に加え、近隣の農園で野菜を育てることで、入居者が自然に触れる機会が多く、心身機能向上の効果があります。

クラーチ・ファミリア古淵(神奈川県)

緑あふれる街の中にあり、公園や庭園を外出できるサポートが充実しています。

自然を感じながら、外出することは気分転換になり、心身の健康維持、体力向上が期待できます。

クラーチ・エレガンタ本郷(東京都)

アスレチックルームがあり、施設の外に出ずに運動ができるため、体力を維持することができます。

有料ではありますが、パーソナルレッスンを受けることができ、効果的かつケガをしない運動方法を教えてもらうことが可能です。

アズハイム(株式会社アズパートナーズ)

フィットネスジムと提携し、インストラクターによるアズハイムオリジナルの健康イス体操「チェアアクティブ」を実施しています。

生活リハビリ、個別機能訓練だけでなく、月1回体力測定を実施しているので、体力がどれくらいあるのか客観的に知ることができます。

アズハイム横浜東寺尾(神奈川県)

機能訓練指導員が常駐し、入居者の望む暮らしを叶えるためのリハビリを実施しています。

スタッフがリハビリの内容を一方的に決めるのではなく、本人と一緒に考えていくことで、主体的にリハビリを受けられます。

アズハイム品川(東京都)

機能訓練スペースが中庭に面しており、外気浴をしながら歩行訓練ができます。

機能訓練指導員が入居者のケアプランにそって個別機能訓練を実施し、ケアスタッフへ生活リハビリの助言を行っているため、施設全体で生活リハビリに取り組んでいるのが特徴です。

アズハイム中浦和(埼玉県)

神経内科医による月2回の定期訪問診療があり、パーキンソン病や認知症の方への治療・投薬が可能です。

機能訓練指導員による入居者の体力に合わせた個別リハビリを実施しており、機能訓練室にはリハビリ専用のトレーニング器具が充実しています。

リハビリホーム(株式会社ベネッセスタイルケア)

リハビリホームは、機能訓練指導員として理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などリハビリの専門職が日中1名在籍している施設です。

入居者の身体状況の変化を把握しやすく、リハビリの内容にも柔軟に対応することができるため、質の高いリハビリを受けることができます。

お近くのリハビリに強い介護付き有料老人ホームを探したい方はこちら

介護付き有料老人ホームのリハビリの費用

介護付き有料老人ホームでのリハビリは、介護サービス料の中に含まれていることが一般的です。

介護サービス料の中に、リハビリ計画書を作成し、その計画書に基づいてリハビリを実施した場合に1日あたり120円が含まれています。

外部サービスを利用する場合の費用をご紹介します。

訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーション(以下訪問リハビリ)は介護保険での利用が可能です。

介護保険の負担割合とお住まいの地域に応じて、費用が変わります。

基本サービス費(1回20分につき)

介護保険負担割合 |

費用 |

|---|---|

1割負担 |

約308円 |

2割負担 |

約616円 |

3割負担 |

約924円 |

例えば、訪問リハビリを週1回40分、月4回実施するので月160分になると仮定すると、約2464円(1割負担)〜 約7392円(3割負担)となります。

他にも事業所により加算料金、交通費などの負担があります。

自費リハビリサービス

自費リハビリサービス(以下自費リハビリ)は、介護保険や医療保険を適用しないので、費用はサービス事業所によりまちまちです。

費用は60分8,000円〜20,000円と料金設定が幅広く設定されています。

例えば、週1回60分の料金を8,000円と仮定し、自費リハビリを月4回利用するとなると、8000円×4回=32,000円となります。

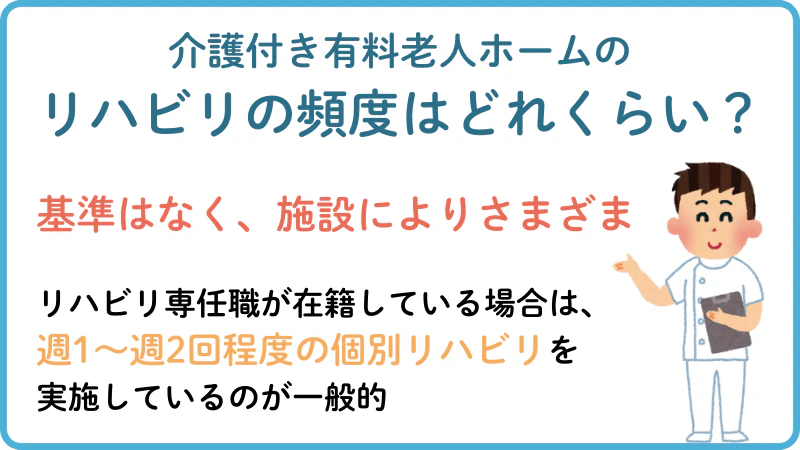

介護付き有料老人ホームのリハビリの頻度

介護付き有料老人ホームのリハビリの頻度は、明確な基準はなく施設によりさまざまです。

理学療法士、作業療法士などのリハビリ専任職が在籍している場合は、週1〜週2回程度、個別リハビリを実施しているのが一般的です。

個別リハビリだけでなく、集団で体操や活動をする集団リハビリ、日常生活での生活リハビリも含まれますので、リハビリの目標に合った内容・頻度で行うことが大切です。

介護付き有料老人ホームのリハビリのメリットとデメリットは?

介護付き有料老人ホームでのリハビリにはどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。ここではそれぞれ2つずつ紹介します。

メリット |

|

|---|---|

デメリット |

|

介護付き有料老人ホームのリハビリのメリット

介護付き有料老人ホームのリハビリには多くのメリットがありますが、ここでは「定額で利用できる」「外部のリハビリサービスの契約が必要ない」という2つのメリットに絞り紹介します。

先ほども紹介したように、生活リハビリは入浴や排せつ、食事といった日常生活上の動作自体をリハビリの一環として捉え、それらを自力でできるように支援します。

トイレまで看護師や介護士が補助しながら歩いて行くこともリハビリの1つです。

介護付き有料老人ホームは特定施設入居者生活介護という定額料金サービスを利用しており、この中に施設での生活リハビリも含まれているため、定額でリハビリを利用することができます。

繰り返しになりますが、生活リハビリは日常生活上の動作自体をリハビリとして捉え、施設内で支援していくため、外部のリハビリサービスを契約する必要もありません。

介護付き有料老人ホームのリハビリのデメリット

一方、デメリットとしては「原則として訪問リハビリの利用ができない場合が多い」「医療ケアやリハビリ制度が整っている介護老人保健施設と比較してリハビリが充実していない場合がある」などが挙げられます。

訪問リハビリは、原則として利用者の自宅でリハビリを行うことと定められています。

サービス付き高齢者住宅や住宅型有料老人ホームは「施設」ではなく「在宅」として扱われるため訪問リハビリを受けることはできますが、介護付き有料老人ホームは「在宅」として扱われないため、介護保険内で訪問リハビリを受けることができないのです。

介護付き有料老人ホームで訪問リハビリを受けたい場合は、自費でサービスを受けることになります。

また、介護付き有料老人ホームの人員配置について、機能訓練指導員の配置は義務付けられているが理学療法士や作業療法士であるかは施設によって違い、また必ずしも常駐しているとは限りません。

一方、介護老人保健施設は地方自治体や公益法人が運営する公的な施設であり、リハビリの専門スタッフの人員配置が義務付けられていることから、介護老人保健施設と比較すると介護付き有料老人ホームでのリハビリの方が充実していない可能性があります。

関連記事

老健のリハビリテーションを解説!気になる内容や目的をご紹介!

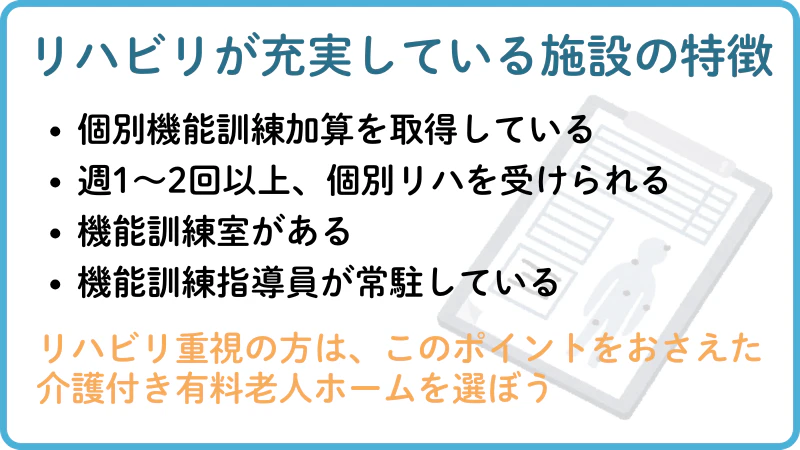

リハビリが充実している介護付き有料老人ホームの選び方は?

日常生活における動作を少しでも自力で行うことができるようになるため、低下した運動機能を少しでも改善させるには毎日のリハビリが大切です。

施設によってリハビリの内容は様々であり、リハビリに力を入れている施設もあれば、そうでない施設もあります。

リハビリが充実している施設には以下の特徴があります。

- 個別機能訓練加算を取得している

- 週1~2回以上、個別リハビリを受けることができる

- 充実したリハビリを提供するための機能訓練室がある

- 機能訓練指導員が常駐している

「個別機能訓練加算」の目的は高齢者がいつまでも元気で生き生きとした生活が送れるように身体機能や生活能力の維持または向上を目指すことにあります。

機能訓練指導員が目標や実施方法などの個別機能訓練計画書を作成した上で実施するため、計画的なリハビリを受けることができます。

リハビリには集団で行う場合と個別に行う場合がありますが、個別リハビリでは居住者一人ひとりに合った内容が実施されるため、個別リハビリを受けることができるかというところも施設を選ぶ上では大切なポイントです。

また、リハビリが実施される場所として機能訓練室があるかどうかも確認しましょう。

リハビリに特化した部屋があることでより専門的なリハビリを受けることができるということだけではなく、その施設がリハビリに力を入れていると解釈することもできます。

機能訓練室があることで、リハビリの時間以外でも日常生活の介助を通してリハビリを受けられる機会が多い可能性があります。

さらには、機能訓練指導員の配置は義務であるが常駐である必要はなく、またその機能訓練指導員も理学療法士や言語療法士などのリハビリ専門職であるかどうかは施設による場合が多いです。

よって、運動機能が低下している場合や言語や嚥下の訓練を希望する場合などは、それらに対応できる専門的なリハビリスタッフが配置されている施設を選ぶようにしましょう。

リハビリを強化している介護付き有料老人ホームをお探しの方はこちら

どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ

満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。

安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。

施設のご紹介から、見学、ご入居まで無料でサポートさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。

![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)