住宅型有料老人ホームでリハビリは受けられる?リハビリを受ける方法や内容を解説

- 2024年10月04日 公開

- 2025年03月11日 更新

住宅型有料老人ホームでは、健やかな生活を継続させるために、外部サービスを利用した専門的なリハビリや、介護スタッフが実施する生活リハビリが行われています。

ここでは住宅型有料老人ホームで行われているリハビリの目的や内容について解説します。

この記事の監修者

住宅型有料老人ホームでのリハビリは、サービスに含まれていない

住宅型有料老人ホームでは、基本的な介護サービスが提供される一方で、リハビリ(特に機能訓練)はもともとのサービスに含まれていません。

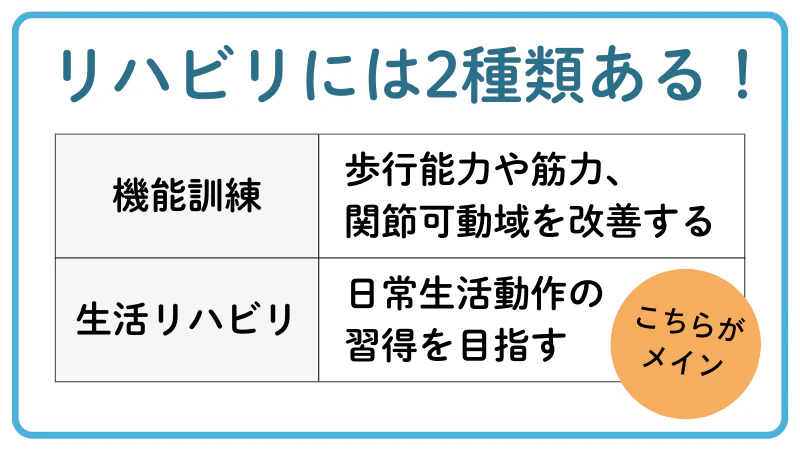

リハビリには、歩行能力や筋力、関節可動域を改善する「機能訓練」と、日常生活動作の習得を目指す「生活リハビリ」の2種類があります。

住宅型有料老人ホームで受けられるのは主に生活リハビリです。

専門的な機能訓練を受ける場合は外部サービスの利用が必要です。

これには、訪問リハビリテーションや訪問看護サービスによるリハビリテーション、通所リハビリテーションなどが該当します。外部サービスを利用することで、理学療法士や作業療法士などの専門職による個別支援が可能になるでしょう。

住宅型有料老人ホームでは、外部サービスを自由に選択できるため、利用者の状況や希望に合わせて柔軟にリハビリの種類や方法を選べます。

こうしたサービスを活用することで、施設での生活を継続しながら身体機能の維持・向上を図ることができるでしょう。

自立支援を目指す住まいとして、住宅型有料老人ホームは利用者様の多様なニーズに対応できます。

住宅型有料老人ホームでリハビリを受ける方法

住宅型有料老人ホームでリハビリを受けるには、外部サービスを利用するのが一般的です。

まず、どのようなリハビリが必要かを明確にすることから始めましょう。歩く力をつけたい、日常生活の動作を楽にしたいなど、自分自身の目標を定めます。

そのうえで施設の職員やケアマネジャーに相談し、リハビリの計画を立てます。

リハビリには「訪問型」と「通所型」の2種類があります。

訪問型では、専門のリハビリ職員(理学療法士や作業療法士、言語聴覚士)が施設や自宅を訪問し、利用者一人ひとりに合ったプログラムを行います。たとえば、歩行訓練や筋力トレーニングなどが含まれます。

一方、通所型では、リハビリ専門施設に通い、機器を使った運動やグループでの訓練を受けることができます。

さらに、歩行器などの福祉用具を使えば、施設内でも安全にリハビリを続けることが可能です。こうした用具は、利用者の状況に応じて選ぶことができます。

これらの方法を活用することで、自分に合ったリハビリを選び、無理なく取り組めるでしょう。

住宅型有料老人ホームのリハビリ内容

住宅型有料老人ホームで受けられるリハビリは、通所型と訪問型に分かれ、それぞれの方法で利用者の身体機能や生活動作をサポートします。

概要 |

利用対象者 |

リハビリ内容 |

||

|---|---|---|---|---|

通 |

通所リハ |

専門施設でリハビリを |

要介護認定を受けている人で身体機能の向上を希望する人 |

歩行訓練 |

通所介護 |

デイサービスで簡易的な |

要介護認定を受けている人で通うことができる人 |

体操 |

|

訪 |

訪問リハ |

リハビリ専門職が自宅や |

要介護認定を受けていなくても外出が難しい高齢者 |

筋力維持 |

訪問看護 |

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士、看護師が医療ケアとリハビリを提供 |

要介護認定を受けている医療支援や介護支援が必要な高齢者 |

療養支援 |

通所型サービスのリハビリ

通所型サービスでは、住宅型有料老人ホームに住みながら外部施設でリハビリを受けることが可能です。

このサービスには「通所リハビリテーション」と「通所介護」の2種類があり、それぞれ提供される内容や目的が異なります。

対象 |

特徴 |

|

|---|---|---|

通所リハ |

身体機能の維持向上を |

|

通所介護 |

要支援や要介護の |

|

通所リハビリテーション

通所リハビリテーションは、リハビリ専門施設に通って受けられるサービスです。

身体機能の維持向上を希望する高齢者が対象で、専門の理学療法士や作業療法士が一人ひとりの状態に合わせたリハビリプランを提供します。

内容としては、歩行訓練や筋力トレーニング、関節可動域を広げる運動など、機能回復を目的とした訓練が中心です。

施設には専用のリハビリ機器が備えられているため、自宅ではできない専門的な訓練も可能です。

また、基本的には送迎サービスがあり、通所に不安を感じる方でも安心して利用できます。

リハビリを通じて身体機能を向上させるだけでなく、外出機会を増やし、社会的なつながりを維持する場としても活用できます。

通所介護

通所介護(デイサービス)は、リハビリに加えて日常生活の支援や介護を受けられるサービスです。

要支援や要介護の認定を受けた高齢者が対象となり、食事や排泄などの日常生活における介助が提供されます。ただし、リハビリの要素がまったくないわけではなく、体操や簡易的な運動が取り入れられている場合もあります。

たとえば、軽いストレッチや集団で行う体操、レクリエーション活動などが実施されることがあります。これにより、身体機能の維持が図られ、施設を利用することで生活全般のサポートが得られる点が魅力です。

さらに、通所リハビリテーションと同様に送迎サービスが提供されるため、気軽に利用することが可能です。

通所介護は、日常生活の補助と体力維持を両立したサービスであり、利用者の身体的・心理的な安定をサポートします。

また、施設内での活動を通じて社会的なつながりを持つ機会を提供し、利用者の生活の質を向上させる役割を果たしています。

訪問型サービスのリハビリ

訪問型サービスは、住み慣れた自宅や住宅型有料老人ホームでリハビリや医療ケアを受けられるサービスです。外出が困難な方でも利用でき、個別のニーズに応じた支援が可能です。

ここでは「訪問リハビリテーション」と「訪問看護」について、それぞれの特徴を説明します。

対象 |

特徴 |

|

|---|---|---|

訪問リハ |

身体機能の維持・向上や、 |

|

訪問介護 |

医療的なサポートが必要な方 |

|

訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士といったリハビリ専門職が利用者の自宅や施設を訪問してリハビリを行うサービスです。

身体機能の維持・向上や、日常生活動作(ADL)の回復を目指す方を対象としています。

リハビリ内容は多岐にわたり、歩行訓練や筋力トレーニング、関節の可動域を広げる運動が行われています。

また、言語聴覚士が関わることで、言葉のリハビリや摂食嚥下訓練が可能です。

たとえば、言葉の発音や表現力を改善する訓練(失語、構音障害)や、飲み込みが難しい方への嚥下機能向上を目指したリハビリも含まれます。

さらに、利用者の生活環境に合わせた指導も行われます。たとえば、福祉用具の使用方法や自宅でのリハビリ方法について具体的なアドバイスを受けることができるでしょう。

住み慣れた環境でリハビリを受けるため、身体だけでなく心理面でも安心感が得られます。

訪問看護

訪問看護は、看護師が自宅や施設を訪問し、医学的管理を中心に行うサービスです。

医療的なサポートが必要な方や、慢性的な疾患を持つ方、経過観察が必要とされる方が対象となります。

看護師の主な役割は、利用者の健康状態を把握し、必要に応じて医療ケアを提供することです。

血圧や脈拍、体温などのバイタルチェックを行います。また、服薬管理や医療機器(酸素療法や点滴など)の操作、褥瘡(床ずれ)の予防・処置などを通じて、利用者の健康を支えていきます。

訪問看護では、必要に応じてリハビリも行っています。

たとえば、体位交換やストレッチ、呼吸リハビリが挙げられます。ただし、看護師はリハビリよりも医学的管理が主な目的であり、利用者が安全かつ快適に生活できるよう援助します。

訪問看護ステーションに所属する理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が介護保険や医療保険を利用して、自宅でリハビリテーションを行うことも可能です。

訪問リハビリテーションでは身体機能や言語能力の回復を目指し、訪問看護ではリハビリテーションを行いつつ健康管理を中心に安心した生活をサポートしています。

それぞれの特徴を理解し、ニーズに応じて適切なサービスを選びましょう。

住宅型有料老人ホームでリハビリを行う人は?

介護施設などでは機能訓練指導員という専門職がリハビリの指導にあたっています。

しかし、住宅型有料老人ホームには職員の人員基準が定められておらず、機能訓練指導員が必ずしも配置されているとは限りません。

その場合は、施設の介護スタッフがサポートを行っています。

「機能訓練指導員」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、柔道整復師、又はあん摩マッサージ指圧師、一定の実務経験を有するはり師及びきゅう師の国家資格を有する者とされています。

「機能訓練指導員」がいない場合は、施設の介護スタッフがADLに応じて体操や生活リハビリを行っています。

リハビリを重視したい場合におすすめの施設は?

老人ホームなどの施設への入居を検討する際、リハビリに重きを置きたいという方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、住宅型有料老人ホーム以外でとくにリハビリに力を入れている施設を紹介します。

対象 |

特徴 |

費用相場 |

|

|---|---|---|---|

介護老人 |

要介護認定を受けていて、 |

|

入居一時金は必要なし |

介護医療院 |

要介護認定を受けていて、 |

|

入居一時金は必要なし |

在宅復帰を目指した介護老人保健施設

介護老人保健施設とは、在宅復帰を目指し、リハビリテーションや医療提供を中心にサービスを行っている公的な施設です。

医師が常勤であり、また看護師が24時間常駐しているため、医療依存度の高い方でも入居することができます。

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練に特化した専門職が配置され、個人に合わせたリハビリテーションを受けることができます。

介護老人保健施設では、専門職が行うリハビリテーション以外にも、日々の日常生活の中で生活リハビリを行っています。

塗り絵やパズルゲームなどの脳の活性化など、1日のなかで様々なリハビリが実施されています。

介護老人保健施設を退所したあとの自宅や他の施設での生活において、具体的な相談をすることも可能です。

しかし、在宅復帰を目的とした施設であるため、状況によりますが入居期間は原則3ヵ月と定められています。

月額費用の相場は7〜14万円程度で、入居一時金は必要ありません。

リハビリ体制が充実している介護医療院(介護療養型医療施設)

介護療養型医療施設とは、療養病床などを持っている病院または診療所が、介護度の高い方に対して医療、介護、リハビリテーションを提供している公的な施設です。

介護療養型医療施設は介護療養病床とも呼ばれており、他の施設と比較すると医師や看護師の人数が多く、医療体制が充実している為、医療依存度の高い方でも安心して入居することができます。

リハビリ専門職も配置されており、寝たきりの方などでもリハビリテーションが行われます。

介護療養型医療施設の入居基準は、原則65歳以上で要介護認定を受けている方、さらに医療の必要な方が対象です。

しかし、介護療養型医療施設は2023年度末で完全に廃止となります。

その後の受け皿として2018年4月に新設されたのが「介護医療院」です。

介護医療院は医療の必要な要介護1~5の高齢者を対象に、長期療養のための医療と日常生活上の介護を提供する施設です。

介護療養型医療施設と同じように、医師や看護師、機能訓練指導員などが配置されているため、医療依存度の高い方やリハビリテーションに力を入れたい方も安心して入居することができます。

介護医療院が老人保健施設や介護療養型医療施設と異なる点は、医療や介護の提供だけではなく、生活としての場を提供している点です。

看取りも行っているため、終の棲家として自分らしく住み続けることが可能です。

介護医療院の月額費用相場は9~17万円程度で、入居一時金は必要ありません。

介護医療院は新設されたばかりで近くに施設がない可能性もあり、その場合は、希望していた場所の範囲外で施設を探す必要があります。

どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ

満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。

安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。

施設のご紹介から、見学、ご入居まで無料でサポートさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。

![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)