【種類別・都道府県別】老人ホームの費用相場|ケース別料金シミュレーションも解説

- 2024年10月04日 公開

- 2025年01月21日 更新

老人ホームの種類は多く、助成制度なども複雑なため、自分に合う施設を見極めるのは簡単ではありません。

この記事では、老人ホーム入居にかかる平均費用や料金相場、負担を軽減する補助制度や入居一時金の返還制度などについて解説します。

この記事の監修者

目次

【種類別一覧】老人ホームの費用相場

老人ホーム・介護施設を選ぶ際には、まず、費用面について理解する必要があります。

以下の表で、種別ごとの費用相場を確認してみましょう。

施設の種類によって入居一時金・月額費用にばらつきがあることが分かります。

区分 |

施設種類 |

入居一時金 |

月額費用 |

||

|---|---|---|---|---|---|

平均値 |

中央値 |

平均値 |

中央値 |

||

民 |

介護付き |

181.1万円 |

10.0万円 |

16.4万円 |

15.7万円 |

住宅型 |

68.1万円 |

0万円 |

11.0万円 |

11.3万円 |

|

サービス付き |

41.4万円 |

10.0万円 |

9.1万円 |

11.0万円 |

|

グループホーム |

5.4万円 |

0万円 |

9.9万円 |

9.9万円 |

|

公 |

特別養護 |

0万円 |

0万円 |

8.6万円 |

7.8万円 |

介護老人 |

0万円 |

0万円 |

8.7万円 |

7.7万円 |

|

ケアハウス |

52.9万円 |

0万円 |

9.3万円 |

8.1万円 |

|

※安心介護紹介センターに掲載している施設より算出(2024/11/30時点)

入居一時金について

入居一時金は施設の種類により、大きな差異がみられます。

介護付き有料老人ホームでは、平均181.1万円の入居一時金が必要です。都心部の高級施設においては、数千万円から数億円という設定も見受けられます。

このような高額な入居一時金は、充実した設備やサービスの提供がされていることが考えられます。

一方で、入居者の経済的負担を考慮し、入居一時金0円プランを提供する施設も増加傾向にあります。

住宅型有料老人ホームの場合、平均68.1万円の入居一時金、サービス付き高齢者向け住宅では平均41.4万円の入居一時金が発生しています。

特別養護老人ホームと介護老人保健施設では、公的施設という性質上、入居一時金は不要とされています。

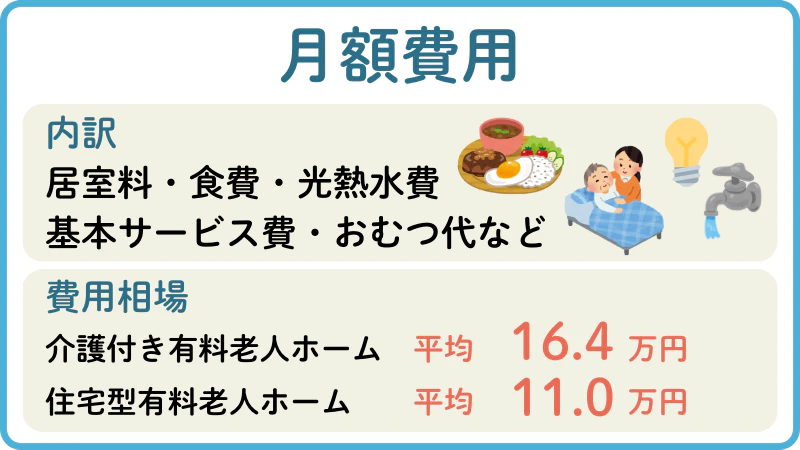

月額費用について

月額費用の設定には、施設のサービス内容や設備が大きく影響しているといえます。

24時間体制の介護サービスを提供する介護付き有料老人ホームでは、平均16.4万円。住宅型有料老人ホームの月額費用は平均11.0万円で、基本的な生活支援が含まれることになります。

また、立地条件も月額費用を左右する重要な要素の一つといえるでしょう。

特に都市部の施設では、地価や人件費の影響により、地方と比較して2~3割ほど高額になる傾向が見られます。

月額費用の構成要素としては、居室料、食費、光熱水費、基本サービス費、おむつ代などが挙げられます。

これらの費用内訳は施設によって異なりますので、入居前に事前確認をすることをおすすめします。

介護保険サービスの利用に関しては、要介護度に応じた自己負担が発生することを念頭に入れてください。施設によっては要介護度が高いほど負担額はあがります。

長期的な視点での施設選びにおいては、以下の点を踏まえた施設探しをお勧めします。

まず、現在の収入や貯蓄状況を確認することが重要です。次に、将来的な介護度の変化に伴い費用が増加する可能性があることも考慮に入れる必要があります。さらに、希望するサービスの追加に伴う費用変動についても想定しておくことが賢明でしょう。

このように入居時の費用と月額費用の両方から総合的に判断することが大切といえます。

民間施設・公的施設とは

老人ホーム・介護施設は、運営主体により民間施設と公的施設に大きく分けられます。

運営 |

施設種別 |

特徴 |

|

|---|---|---|---|

民 |

|

|

|

公 |

|

|

|

民間施設の特徴

民間施設は株式会社や医療法人が運営主体となっています。

サービス内容や設備が充実しており、入居者の要望に柔軟に対応できることが特徴です。

入居条件は比較的緩やかですが、費用は高めに設定されている傾向があります。

希望する時期に入居できる可能性が高く、待機期間が特養などに比べると短いのも魅力です。

公的施設の特徴

公的施設は地方公共団体や社会福祉法人が運営しています。

介護保険制度に基づいて運営されるため、費用が比較的安価です。

特別養護老人ホームは入居条件は要介護3以上などの基準が設けられており、厳格な審査があります。安定した運営と標準的なサービスが提供されますが、入居待ちが長期化する傾向にあります。

施設選びの際は、これらの特徴を踏まえ、自身の状況や希望に合った施設を選択することが望ましいでしょう。

【種類ごとに詳細解説】老人ホームの費用相場

老人ホーム・介護施設には多くの種類があり、どの施設が自分に合っているのかわからないという方も多いのではないでしょうか?

特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームなど、公的施設と民間施設の違いや施設種別によっても必要となる費用や予算は大きく異なります。

また、施設によって入居対象となる人の年齢や要介護度などの条件、介護保険制度が適用されるのかなどの違いもあります。

この章では、自分にぴったりの施設を探すために必要な基礎知識となる各施設の特徴や費用・予算などを解説します。

介護付き有料老人ホームの費用相場

入居一時金 |

月額費用 |

|---|---|

0円~数千万円 |

10万円~40万円 |

介護付き有料老人ホームは、都道府県の居宅サービスの「特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けた施設の一つです。

主に民間企業などが運営する老人ホームで、施設のスタッフが介護に携わる「一般型」と、外部事業所を利用する「外部サービス利用型」の2種類があります。

介護付き有料老人ホームでは、24時間体制の介護や生活支援、日常的な健康管理や医療的ケアなどのサービスが提供されます。

一般的に65歳以上で「要支援1」以上の人が入居の対象です。

入居一時金は0~数千万円、月額料金の相場は10~40万円ほどです。

住宅型有料老人ホームの費用相場

入居一時金 |

月額費用 |

|---|---|

0円~3,000万円 |

13万円~100万円 |

住宅型有料老人ホームは、介護保険制度の特定施設の指定を受けていない民間の老人ホーム・介護施設です。

提供されるサービスは、食事提供や生活相談、緊急対応などで、介護サービスが必要な場合は、基本的に外部サービスを利用します。そのため、介護士や看護師などの人員配置規定は定められておらず、施設によって介護の手厚さ、サービスの質には差が生まれやすい傾向にあります。

住宅型有料老人ホームの入居対象は、主に65歳以上で要支援もしくは要介護、いずれかの要介護認定を受けた人です。認知症の場合、軽度であれば入居は可能ですが、症状が重い場合には入居が難しいケースもあります。

入居一時金は0~3,000万円、月額料金の相場は13~100万円ほどです。

サービス付き高齢者向け住宅の費用相場

入居一時金・敷金 |

月額費用 |

|

|---|---|---|

一般型 |

15万円~50万円 |

10万円~30万円 |

介護型 |

15万円~40万円 |

15万円~40万円 |

サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者を対象として、安否確認や生活相談サービスなどを提供するバリアフリー仕様の賃貸住宅です。

サービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)は「サ高住」とも言われ「一般型」と「介護型」の2種類があります。

「一般型」は基本的に自立した生活ができる人を対象にしており、自由度が高いという特徴があります。介護が必要になった場合には、一般的に外部の介護サービスを利用します。

「介護型」は、厚生労働省から特定施設の指定を受けており、要介護者に対して食事や入浴、排泄などの介護サービスを提供します。

入居対象は60歳以上の人または要介護・要支援認定を受けている人およびその同居者となっており、同居者とは、配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援者の親族です。

一般型(自立者向け)は、自立した生活が送れる人、もしくは比較的介護度が軽い人が対象です。

サ高住は、一般の賃貸住宅と同様の「賃貸借制度」をとっているため有料老人ホームのような「入居一時金」ではなく「敷金」という形で初期費用がかかります。

「一般型」は初期費用として約15~50万円の敷金がかかり、月額料金の相場は10~30万円ほどで「介護型」は初期費用が約15~40万円、月額利用料金の相場は15〜40万円ほどです。

グループホームの費用相場

入居一時金 |

月額費用 |

|---|---|

0円~数百万円 |

12万円~20万円 |

認知症の診断を受けた人を対象に、家庭的な雰囲気の中で生活する地域密着型の高齢者住宅です。日常生活の支援を受けながら共同生活をすることで、認知症の進行を穏やかにし、その人の残存能力を維持することがグループホームの主な役割です。

1つの共同住居であるユニットに5~9人の入居者が共同生活を送っており、1施設2ユニットまでと定められています。

グループホームには医師や看護師の配置が義務付けられていないため、寝たきり状態や医療的ケアが必要になると、対応しきれないこともあります。

また、認知症が進行し、暴言や暴力などの迷惑行為により、共同生活が難しくなった際には、退去を求められる場合があります。

入居できるのは、原則として65歳以上で「要支援2」または「要介護1」以上の要介護認定を受けている人です。

グループホームは地域密着型サービスの一つであり、施設と同じ市区町村に住民票がある人が入居の対象になります。

入居一時金は0~数百万円、月額料金の相場は12~20万円ほどです。

特別養護老人ホームの費用相場

入居一時金 |

月額費用 |

|---|---|

不要 |

6万円~15万円 |

特別養護老人ホーム(以下、特養)は、介護保険制度に基づいた施設で、原則「要介護3」以上の人が入居対象です。社会福祉法人や地方公共団体が運営母体となっており「特養」とも略される公的な施設です。

特養は、有料老人ホームなどの民間施設と比較すると、居室のタイプにもよりますが、居住費や食費が基本的に一律で、民間の施設と比較して低料金で利用できます。そのため人気が高く、待機者が多いことでも知られています。

特養では、住まいとしての機能に加え、食事や入浴、排泄といった日常生活の介護や機能訓練、健康管理、療養上の世話といったサービスが提供されます。もし、医療的な管理や長期入院が必要となった場合や要介護度が「自立~要支援」へ改善した場合には施設からの退去が求められます。

入居一時金は必要なく、月額料金の相場は6~15万円ほどです。

介護老人保健施設の費用相場

入居一時金 |

月額費用 |

|---|---|

不要 |

6万円~16万円 |

介護老人保健施設(以下、老健)は、利用者が在宅生活へ戻るために短期的に入所し、リハビリなどを受ける施設です。特養や介護医療院と並び、介護保険制度に基づく公的な施設の一つで通称「老健」と呼ばれています。

施設には、医師や看護師、理学療法士、作業療法士などの専門職が働いています。老健では、食事の提供や入浴介助など生活に必要なケアとともに、医療的な管理を受けながら、在宅復帰のためにリハビリに取り組みます。

老健の入居対象となるのは「要介護1」以上の人で、病状は安定していても、すぐに在宅復帰は難しい65歳以上の高齢者です。

老健は、在宅復帰に向けた施設と位置付けられており、原則として入所できる期間は3ヶ月~6ヶ月ほどとされています。

入居一時金は必要なく、月額料金の相場は6~16万円ほどです。

ケアハウスの費用相場

入居一時金 |

月額費用 |

|---|---|

0円~数百万円 |

16万円~20万円 |

ケアハウスは、一人暮らしの高齢者などを対象に、比較的安価な費用で入居できる施設です。運営主体は、医療法人・社会福祉法人・地方公共団体などがあります。

「一般型」と「介護型(特定施設)」の2つに分類され、一般型は60歳以上で要支援以上の認定を受けている方が対象で、介護型は原則65歳以上で「要介護1」以上の認定を受けている方が対象です。

「一般型」は、居室の掃除や洗濯・買い物などの生活支援がサービスの中心で「介護型」は生活支援+食事や排泄、入浴などの介護や機能訓練、医療的ケアなども提供されます。

入居一時金は0~数百万円、月額料金の相場は16~20万円ほどです。

介護医療院の費用相場

入居一時金 |

月額費用 |

|---|---|

不要 |

7万円~17万円 |

社会的入院で問題になっている「介護療養型医療施設」に代わる新しい施設として2018年4月施行の介護保険改正に伴い新設されたのが介護医療院です。

「住まい」というよりは「長期で入院できる医療施設」といったイメージです。

介護医療院は、医療法と介護保健法に基づいた施設で、入居対象は原則65歳以上・「要介護1」以上で長期的な医療と介護を必要とする人です。

生活の場としての機能と日常的な医療ケアや看取りなど終末医療の機能を兼ね備えた新しい老人ホーム・介護施設として、注目を集めています。

経管栄養や吸引など日常的な医療ケアをはじめ、急変時の処置やターミナルケアなどを含めた高度な医療サービスを受けることができ、その他にもリハビリや食事、入浴、排泄といった日常生活を支えるサービスも行われます。

入居一時金は必要なく、月額料金の相場は7~17万円ほどです。

シニア向け分譲マンションの費用相場

入居一時金 |

月額費用 |

|---|---|

数百万~数千万円 |

10~25万円 |

シニア向け分譲マンションの購入費用は、物件の状態や立地により大きな開きがあり、新築か中古か、立地はどこかなどによって変動します。

通常の分譲マンションと比較し、バリアフリー設備や緊急時対応システムが標準装備されているため、価格は割高な傾向にあります。

月々の基本費用は約10~25万円となり、安否確認や生活相談サービス、共用部分の管理費、修繕積立金などが含まれています。

さらに食事の提供や居室の清掃、買い物代行といったオプションサービスを追加することも可能です。ただし、各種サービスの利用料金は物件によって異なりますので、契約前に確認が必要となります。

将来的な費用負担を考慮し、無理のない価格帯での検討が望ましいと考えられます。

【都道府県別】老人ホーム・介護施設の費用相場

老人ホーム・介護施設の費用については、地域による差異が顕著となっています。

以下に都道府県別の費用相場をまとめたので、お住まいの地域を見てみてください。

都道府県別の費用相場を確認することで、より具体的な費用計画を立てることが可能になります。

都道府県 |

入居一時金 |

月額費用 |

||

|---|---|---|---|---|

平均値 |

中央値 |

平均値 |

中央値 |

|

北海道 |

50.4万円 |

10.0万円 |

14.0万円 |

13.3万円 |

青森県 |

1.2万円 |

0.0万円 |

11.2万円 |

9.6万円 |

岩手県 |

66.2万円 |

0.0万円 |

15万円 |

13.6万円 |

宮城県 |

3.1万円 |

0.0万円 |

10.1万円 |

10.0万円 |

秋田県 |

1.3万円 |

0.0万円 |

9.5万円 |

8.3万円 |

山形県 |

6.5万円 |

0.0万円 |

11.5万円 |

10.2万円 |

福島県 |

24.2万円 |

0.0万円 |

13.9万円 |

13.1万円 |

茨城県 |

124.7万円 |

10.0万円 |

11.5万円 |

11.6万円 |

栃木県 |

18.1万円 |

4.9万円 |

12.0万円 |

11.1万円 |

群馬県 |

3.7万円 |

0.0万円 |

12.3万円 |

12.4万円 |

埼玉県 |

11.1万円 |

10.0万円 |

16.4万円 |

15.3万円 |

千葉県 |

13.3万円 |

11.1万円 |

13.7万円 |

13.2万円 |

東京都 |

446.5万円 |

118.1万円 |

28万円 |

21.5万円 |

神奈川県 |

20.2万円 |

12.9万円 |

13.6万円 |

13.4万円 |

新潟県 |

22.4万円 |

11.5万円 |

17.4万円 |

16.5万円 |

富山県 |

7.4万円 |

6.3万円 |

15.6万円 |

14.1万円 |

石川県 |

11.4万円 |

10.0万円 |

12.1万円 |

10.9万円 |

福井県 |

17.4万円 |

10.0万円 |

12.8万円 |

11.4万円 |

山梨県 |

25.3万円 |

10.0万円 |

14.4万円 |

14.7万円 |

長野県 |

34.2万円 |

15.0万円 |

12.8万円 |

13.4万円 |

岐阜県 |

8.2万円 |

7.9万円 |

12.1万円 |

12.2万円 |

静岡県 |

52.5万円 |

0万円 |

15.9万円 |

14.2万円 |

愛知県 |

40.8万円 |

5.5万円 |

17.3万円 |

14.7万円 |

三重県 |

5.5万円 |

2.5万円 |

11.2万円 |

11.3万円 |

滋賀県 |

4.7万円 |

0万円 |

15.4万円 |

16.3万円 |

京都府 |

166.0万円 |

14.4万円 |

18.7万円 |

16.5万円 |

大阪府 |

5.8万円 |

2.5万円 |

12.5万円 |

12.1万円 |

兵庫県 |

19.8万円 |

23.0万円 |

14.7万円 |

13.4万円 |

奈良県 |

38.7万円 |

8.0万円 |

14.0万円 |

12.4万円 |

和歌山県 |

11.2万円 |

11.1万円 |

11.8万円 |

10.4万円 |

鳥取県 |

18.4万円 |

10.6万円 |

13.5万円 |

13.5万円 |

島根県 |

12.1万円 |

2.5万円 |

13.8万円 |

14.1万円 |

岡山県 |

7.4万円 |

8.0万円 |

12.1万円 |

11.3万円 |

広島県 |

8.1万円 |

1.5万円 |

12.4万円 |

12.5万円 |

山口県 |

4.4万円 |

1.3万円 |

11.0万円 |

11.4万円 |

徳島県 |

1.2万円 |

0.0万円 |

10.5万円 |

10.2万円 |

香川県 |

6.1万円 |

0.0万円 |

13.8万円 |

13.0万円 |

愛媛県 |

2.2万円 |

0.0万円 |

9.6万円 |

9.3万円 |

高知県 |

3.1万円 |

0.0万円 |

11.4万円 |

9.3万円 |

福岡県 |

4.1万円 |

0.0万円 |

9.9万円 |

9.5万円 |

佐賀県 |

2.3万円 |

0.0万円 |

10.9万円 |

10.2万円 |

長崎県 |

5.9万円 |

0.0万円 |

12.1万円 |

11.5万円 |

熊本県 |

10.4万円 |

9.5万円 |

11.4万円 |

11.1万円 |

大分県 |

5.7万円 |

0.0万円 |

10.1万円 |

8.5万円 |

宮崎県 |

1.4万円 |

0.0万円 |

7.6万円 |

7.6万円 |

鹿児島県 |

0.6万円 |

0.0万円 |

7.9万円 |

7.4万円 |

沖縄県 |

3.0万円 |

0.0万円 |

9.6万円 |

9.3万円 |

入居一時金について

東京都では平均446.5万円と最も高額な水準となっています。これに続き、京都府が166万円と、首都圏での高額傾向が顕著です。

関西圏においては、京都府が166万円、奈良県が38.7万円と比較的高額な設定となっています。

一方で地方部では、徳島県1.5万円、宮崎県1.3万円など、10万円以下の設定が一般的であるようです。

興味深いことに、首都圏以外の地域では入居一時金の中央値が0円となっているケースが多く見受けられます。

このことから、入居一時金が不要な施設も数多く存在することがわかります。

月額費用の実態

月額費用に関しても、都市部と地方では大きな開きが確認できます。

最も高額となっているのは東京都で平均28.9万円に達しています。続いて京都府が18.7万円と高めの設定。

首都圏全体を見渡すと、10万円以上の月額費用が標準的な水準となっています。関西圏においても、京都府18.7万円、滋賀県が15.4万円と、比較的高額な傾向が見受けられます。

これとは対照的に、地方部では7~10万円台に収まることが多いようです。具体的には、宮崎県が平均7.7万円、鹿児島県が8.3万円と、より手頃な金額設定となっています。

地域による特徴

首都圏や関西圏などの都市部では、地価や人件費の影響により費用が高騰する傾向にあります。特に東京都では、入居一時金の中央値が118.1万円、月額費用の中央値が22.5万円と突出しています。

地方都市では入居一時金を必要としない施設が多く、月額費用も比較的抑えめとなっています。

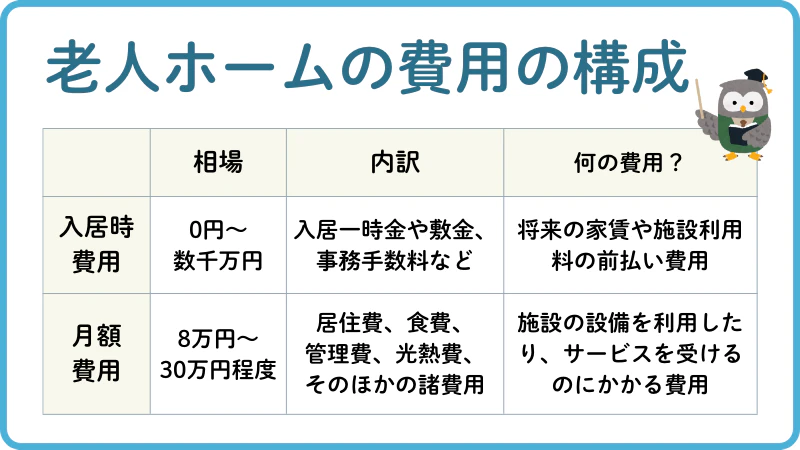

老人ホームの費用の構成

老人ホームの費用は、大きく入居時費用と月額費用の二つに分けられています。

入居時費用には、入居一時金や敷金、事務手数料などが含まれます。

入居一時金とは、将来の家賃や施設利用料の前払い費用のことです。

この入居一時金は施設の種類や運営方針により、0円から数千万円まで幅広く設定されています。

一方、月額費用には居住費、食費、管理費、光熱費、そのほかの諸費用などの基本費用が含まれています。介護サービス費用や日常生活費なども月額費用の対象となります。

入居一時金を支払う場合は、月額費用が比較的抑えられる傾向にあります。反対に入居一時金が不要な場合は、その分が月額費用に上乗せされる分、月額費用が高くなることが一般的です。

また、入居一時金には返還制度が設けられている場合もありますので、契約時に確認することをおすすめします。

老人ホームの入居一時金

入居一時金とは

入居一時金は、将来の家賃や施設利用料を前払いする費用のことです。

この費用は施設によって設定が大きく異なり、0円から数千万円までの幅があります。

入居一時金を支払うことには、以下のようなメリットがあります。

- 月々の支払額を抑えることができる

- 長期入居の場合、総費用を節約できる可能性がある

- 入居後の費用負担が安定するため、将来の生活設計が立てやすくなる

一方で、次のようなデメリットも考えられます。

- まとまった資金が必要になる

- 短期間での退去時に経済的な損失が生じる可能性がある

- 返還金制度の条件によっては、予定外の費用負担が発生することがある

また、入居一時金が0円と表示されている施設でも、敷金や保証金が必要となるケースがあります。

例えば、家賃の3カ月分を敷金として求められることは一般的です。そのため、入居一時金0円イコール初期費用0円とは限らないので、注意が必要です。

近年では、入居一時金も敷金も完全に不要な「初期費用0円」を特徴とする施設も増えています。ただし、その分月額費用が高めに設定されている傾向があり、注意が必要です。

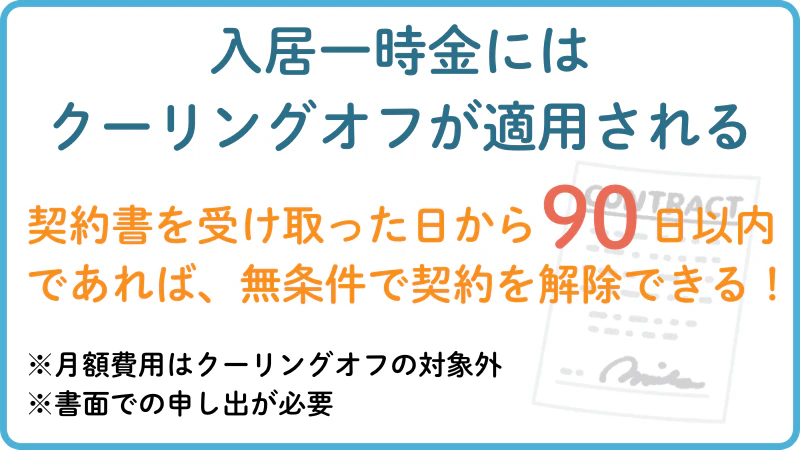

入居一時金にはクーリングオフが適用できる

入居一時金には、消費者保護の観点からクーリングオフ制度が適用されています。これは契約書を受け取った日から90日以内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。

クーリングオフを適用する場合、支払済みの入居一時金は全額返還される必要があります。

ただし、以下の点に注意が必要です。

- クーリングオフは入居一時金のみが対象となります。

- 月額費用や利用済みのサービス料は対象外です。

- 90日を過ぎると通常の解約手続きとなります。

- 書面での申し出が必要となります。

申請の際は、契約書を受け取った日付を確認し、期限内に手続きを行うことが重要です。

また、クーリングオフ制度の適用後は、施設側から違約金や損害賠償を請求されることはありません。

入居を検討する際は、事前に施設の入居一時金制度とクーリングオフの条件を確認しておくことをお勧めします。

このように、入居一時金に関する制度を理解することで、より安心して施設選びを進めることが可能となります。

関連記事

> 老人ホームのクーリングオフ(短期解約特例)制度とは?

老人ホームの入居一時金には返還金制度がある

老人ホームには、入居一時金としてまとまった金額を一括で支払う場合があります。この入居一時金の返還に関しては、以前から多くのトラブルが報告されています。

そのため、契約前に入居一時金の返還制度についてしっかりと確認しておきましょう。ここでは、初期償却がある場合とない場合での償却方法の違いについて試算をもとに比較します。

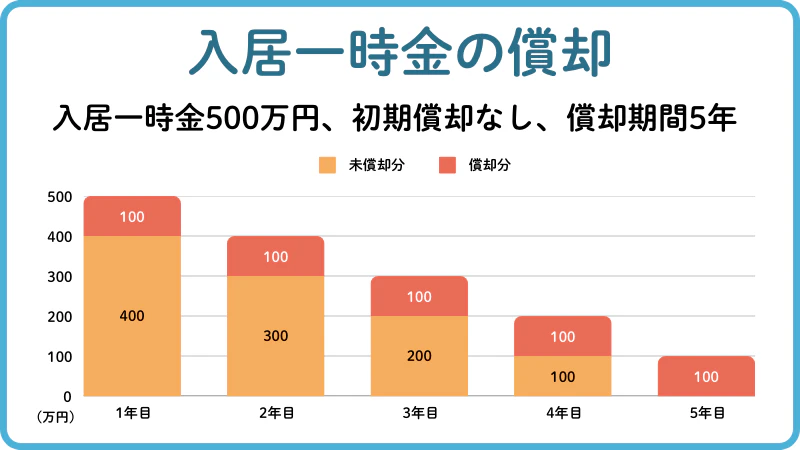

初期償却がない場合の償却方法

入居時に入居一時金(前払い金)を必要とする有料老人ホームにおいて、前払い金の一部を施設側の売上計上分として利用者への返還対象としないことを「初期償却」といいます。

多くの有料老人ホームなどでは、平均寿命をもとに算出した「想定入居期間」に応じて、一般的に5~15年程度の償却期間があり、償却期間が終わる前に施設を退去した場合には、未償却分の入居一時金が返還されます。

初期償却しない場合には、利用した日数分の施設利用料を計算し、未償却分が入居者に返還されます。

例えば、入居一時金が500万円、初期償却はなし、償却期間5年とします。

初期償却はありませんから、支払った500万円を償却期間の5年間で消化します。

すると、1年間で100万円ずつ償却されることになるので、入居から2年後に退去することになった場合、300万円がまだ使われていない分とされ、原状回復費用、利用料の日割り分などを差し引いた金額が利用者へ返還されます。

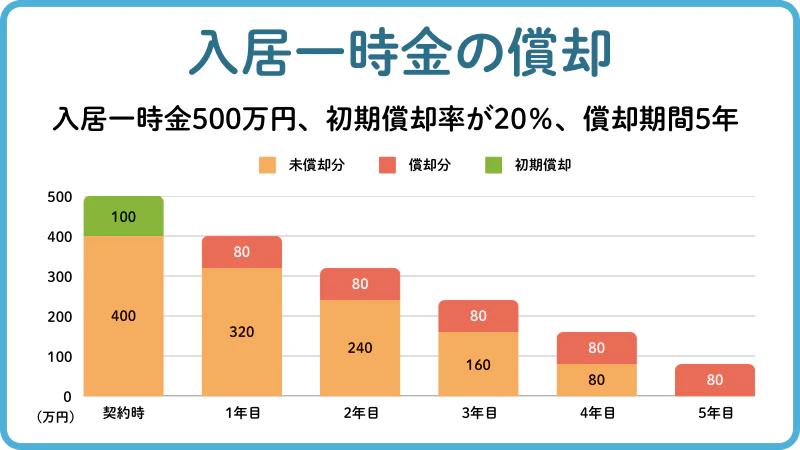

初期償却がある場合の償却方法

次に初期償却がある場合の償却方法について説明します。

例えば、入居金が500万円、初期償却率が20%、償却期間が5年とします。すると、入居金を支払った時点で初期償却として20%(100万円)が差し引かれ、残りは400万円です。

その400万円を5年かけて消化していくことになり、年間80万円が償却されます。

そのため入居してから2年後に退去した場合、240万円がまだ使われていない金額として原状回復費用、利用料の日割り分などを差し引いた金額が利用者へ返還されます。

有料老人ホームなどの民間施設では、入居金と同様に初期償却率も高く設定されている施設があるため、注意が必要です。

老人ホームの利用料の支払い方法4つ

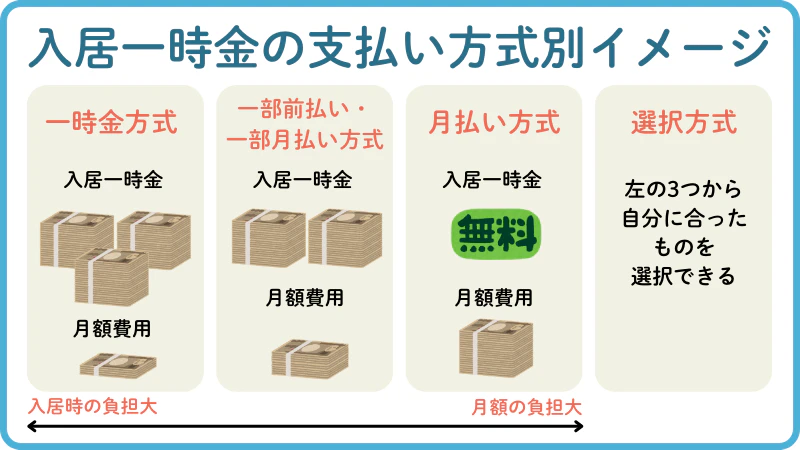

ここでは、初期費用として入居一時金が必要となる場合の4つの支払い方法について説明します。

一時金方式

一時金方式とは「前払い方式」とも呼ばれ、生涯そのホームに住み続けることを前提に、入居時に家賃を一括で前払いする方法です。

一時金方式のメリットは入居時の支払いは高額になるものの、毎月の家賃は抑えられる点で、長く住めばトータルコストが少なくて済むことなどが挙げられます。

デメリットは初期費用が高額になることで、契約によっては、入居一時金として支払った金額の15~30%が「初期償却分」となり、入居者に返還されない可能性があるという点です。

一時金方式が向いている人は、終の棲家として長期的な入居を考えている人や入居一時金としてまとまった金額を支払える資金に余裕のある人です。

一部前払い・一部月払い方式

入居一時金を全額ではなく一部を前払いし、残りの金額を月額費用に上乗せして、利用期間中、支払い続ける方法で「併用方法」とも呼ばれます。

この方式のメリットは、入居時に入居一時金の一部を支払うため、毎月の支払いをある程度抑えられる点です。

デメリットは、毎月の支払いは利用期間中ずっと続くことが挙げられます。

入居時に一時金としてある程度まとまった料金を支払っても資金に多少余裕があり、月々の予算も軽減したいバランス重視型の人におすすめの方式です。

月払い方式

入居一時金がなく、月額利用料のみを支払う方法です。有料老人ホームには「入居金0円プラン」を設けている施設もありますが、これは月払い方式と同様に月々の支払いのみで、入居一時金を用意する必要はありません。

月払い方式のメリットは、入居一時金としてまとまった金額を用意しなくて済むため、初期費用を抑えられることです。

デメリットとしては、居住年数が長くなるほどトータルでのコストが高くなり、月々の支払いが長期に及ぶため、入居はできても月々の支払いが苦しくなる可能性が考えられます。

入居期間が短くなると予想される場合は「月払い方式」が有利になることもあるため、今後転居の可能性があったり、とりあえず入居先が必要という人にはメリットの方が大きくなる可能性の高い支払い方式です。

選択方式

選択方式とは、これまでに説明した「一時金方式」「一部前払い・一部月払い方式」「月払い方式」の3つの中から、入居者の資金計画や入居時の年齢などを考慮した上で、自分にあった支払い方法を選択できる方式のことです。

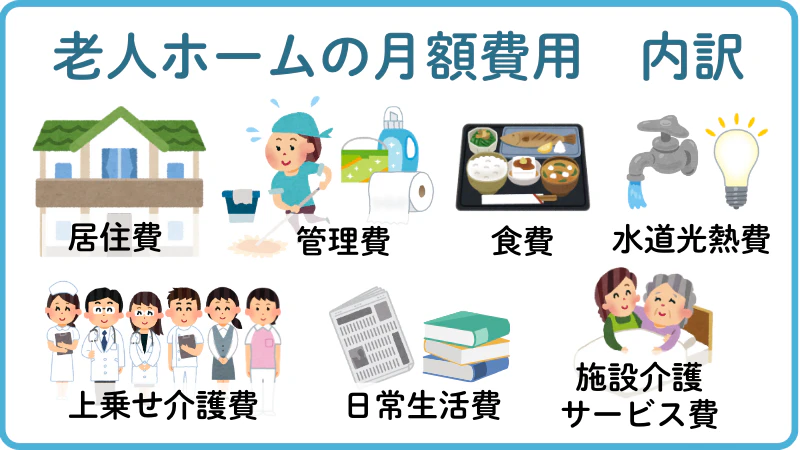

老人ホームの月額費用の内訳

老人ホームで生活するためには、居住費をはじめ、食費や介護サービス費などさまざまな費用がかかります。

ここからは、月々必要となる費用の内訳をみていきましょう。

居住費

居住費は、家賃に相当する費用です。公的な介護保険施設では、月々の居住費が「基準費用額」によって定められていますが、多床室・個室・ユニット型個室といった居室タイプによって費用は異なります。

民間施設の居住費は、法令などで一律に定められているわけではなく、建物の立地や日当たりのよさ、建物の構造、間取りなどの条件によって料金には大きな違いがあります。

この居住費については、介護保険給付の対象外となるため、原則として利用者が支払いをします。

管理費

管理費とは、共有スペースの維持管理費や光熱費、消耗品費、レクリエーションで使う物品の購入費用などが該当します。

どのような費用を管理費とするかは、施設によって決められており、それらの違いにより予算にも差が出てきます。多くの施設では数千円~数万円の予算となっています。

食費

施設で提供される食事の料金のことで、食材費と調理費などが含まれます。

食費も介護保険給付の対象には含まれないため、原則自費です。介護保険施設などの公的な施設では、入院や外泊などで長期間、食事が不要であると申し出た際には、食費は請求されません。

しかし、それ以外のケースでは実際に食べていなくとも食費が請求されます。

公的施設では入居者の経済的負担に配慮し、所得や資産に応じて自己負担限度額が段階的に設定されており、居住費や食費については、国によって基準日額が定められその範囲で料金を負担します。

自己負担限度額は、合計所得によって第1段階(生活保護者等)~第4段階(市区町村税課税世帯)まで、段階的に定められています。

例えば、第4段階に該当する人が特別養護老人ホームに入居した場合のひと月あたりの食費は4万円程です。有料老人ホームなどの施設では、施設によって食費も異なりますが、多くは5~7万円程となります。

食費は軽減税率が適用される?

老人ホームでの食費には、一定の条件下で軽減税率が適用されています。施設内で提供される食事は、軽減税率の対象となり8%の税率が適用となります。

ただし、外部から持ち込む食材や出前などは、軽減税率の対象外となる場合があります。

この制度により、入居者の食費負担を軽減することが可能となっています。食費の請求書には、軽減税率対象の金額が明確に記載されることとなっています。

水道光熱費

水道光熱費の扱いは、施設によって料金体系が異なる傾向にあります。共用部分の水道光熱費は、多くの場合管理費に含まれている状況です。

一方、居室での個別使用分については、別途実費請求となるケースが見られます。冷蔵庫を使用する場合の料金設定やテレビを利用する場合の料金設定など細かく決められている場合もあります。

例えば、エアコンの使用料や個室での電化製品利用分が追加で発生する可能性があります。そのため、入居前に水道光熱費の請求方法や概算金額について確認が必要となります。

また、夏季・冬季は使用量が増加する傾向にあるため、季節による変動も考慮しておくことが望ましいでしょう。

なお、介護保険制度においては、これらの費用は給付対象外となっているため、全額自己負担となります。

日常生活費

日常生活費は、介護保険の給付対象外となる日常生活に関わる費用です。例えば、ヘアカット代、新聞や雑誌、本など、趣味や嗜好品の購入にかかる費用などが含まれます。

施設によって含まれる内容・金額が異なるため、どのようなものが日常生活費に含まれているのか事前に確認しておくといいでしょう。

公的な介護保険施設では、おむつ代は介護給付の対象となりますが、民間の施設では自己負担となるため注意が必要です。予算としては、数千円~数万円程度が日常生活費の目安となります。

施設介護サービス費

施設介護サービス費とは、食事や入浴、排泄など身の回りの世話に関する介護や機能訓練リハビリなどを受けるための費用です。

介護保険が適用され、要介護度が上がるほど保険が利用できるサービスの上限額も増えていきます。

また、施設介護サービス費には、加算というシステムが設けられており、スタッフの人員配置やサービス内容によって「サービス提供強化加算」などの加算料金が発生します。

上乗せ介護費

介護付き老人ホームなどで、規定より手厚い人員配置をとっている場合などに請求されるのが「上乗せ介護費」です。基本的に入居後の介護サービス費は定額となっており、どれだけサービスを使っても費用負担額は変わりません。

介護施設では、通常、入居者3名に対し、スタッフ1名(3:1)を配置が規定されています。「上乗せ介護費」の請求を行う施設の多くは2.5:1や2:1など、規定よりも入居者に対するスタッフの数を多く配置しており「24時間看護師常駐」など、よりきめ細かなサービスで安心した生活を送れるように配慮されています。

上乗せ介護費は「オプション費用」とも呼ばれ、介護保険給付基準を上回る人員体制分の金額を独自に計算しているため、施設によって金額は変わってきます。

介護保険対象外のサービス費

介護保険外のサービス費とは、介護保険サービスでまかなえない部分を補う自費のサービス費用です。介護保険で利用できるサービスは、介護保険法によって厳格なルールが定められており、生活に欠かせない清潔・排泄ケアといった生活援助・身体介護といったサービスが提供されています。

介護保険適応外のサービスは散歩や趣味のための外出や病院への付き添い、大掃除や家具の修理など多岐にわたり、これらの費用は介護保険対象外のサービス費となり、利用した分は自費で支払います。

サービスの内容や料金設定は施設によって大きく異なりますが、介護保険の対象外サービス費の予算は数万円程度になります。

医療費

病院への受診などで必要になる医療費や薬代、入院費などは、基本的に自己負担です。

どの程度の医療が必要となるかは、その人の体調や病状によって個人差が大きくなります。

「厚生労働省の令和元年度の年齢階級別国民医療費調査」によると、人口一人当たりの国民医療費は、65歳以上で年間75万4,200円です。月々の医療費負担額は6万円程度であることがわかります。

一般的に高齢になればなるほど医療費の負担は増大する傾向があるため、医療費に関わる予算についても備えておく必要があるでしょう。

老人ホームの費用に大きな差があるのはなぜ?

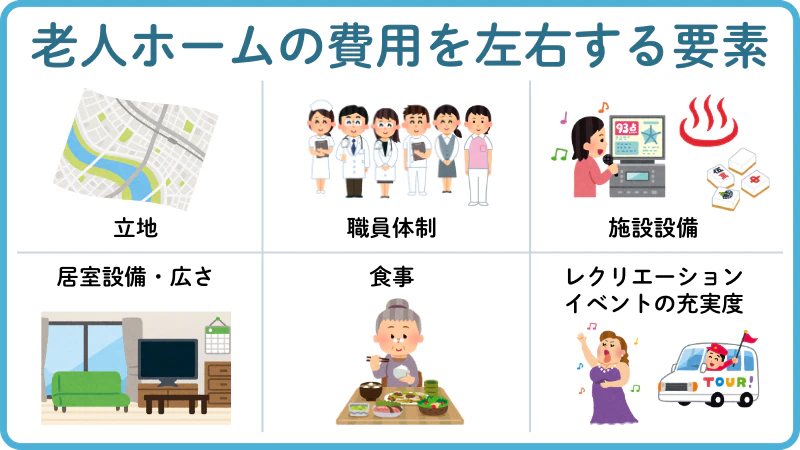

老人ホームの費用を左右する要素

老人ホームの費用は以下のような様々な要素が複雑に織り交ざっているため、費用に大きな差がでます。

- 立地

- 職員体制(スタッフの充実具合)

- 施設設備

- 居室設備・広さ

- レクリエーション・イベントの充実度

- 食事

立地

施設の所在地は、費用に最も大きな影響を与える要因となっています。都心部では地価や建設費用が高額となるため、必然的に料金も上昇する傾向がみられます。例えば、東京都心部では郊外と比べて1.5倍から2倍程度の価格差が生じることも珍しくありません。

駅からの距離や医療機関との近接性も、価格を左右する重要な要素となっています。特に、大規模病院が徒歩圏内にある施設や、駅から徒歩10分以内の立地では費用が高くなる傾向にあります。

職員体制(スタッフの充実具合)

介護・看護スタッフの配置人数は、サービスの質と直結する重要な要素です。法定基準がある施設(特養など)では入居者3名に対して介護職員1名の配置が定められていますが、より手厚い人員配置を行う施設では費用が高くなります。

24時間体制の看護師配置や、理学療法士、作業療法士などの専門職の常駐も、価格上昇の大きな要因となっています。

夜間の職員配置も費用に影響を与える重要な要素です。夜勤者を多く配置している施設では、人件費の上昇により月額費用が2~3万円程度高くなることがあります。

施設設備

共用スペースの充実度は、施設の価格帯を決める重要な要素となっています。大浴場、フィットネスルーム、図書室、カフェテリアなどの設備が整っている施設では、その分費用が高くなります。

最新のセキュリティシステムの導入や、防災設備の充実度も価格に反映されます。

例えば、顔認証システムや緊急通報システムなどの先進的な設備を導入している施設では、月額で1~2万円程度高い費用が発生することがあります。

居室設備・広さ

個室の広さや設備の充実度により、費用は大きく異なってきます。一般的な個室は18平方メートル程度ですが、高級施設では40平方メートルを超える広さの居室も用意されています。

トイレや浴室の有無、エアコン、照明器具、家具類の設置状況によって、価格は大きく変動します。眺望のよい上層階の居室や、角部屋などは割増料金が設定される場合が多く見られます。中には、キッチンやリビングルームを備えた居室もあり、そのような設備の充実度に応じて費用が増加します。

レクリエーション・イベントの充実度

定期的な催し物や外出イベントの頻度により費用に差が生じます。

レクリエーション専門のスタッフを配置している施設では、その人件費が料金に反映されます。季節の行事や趣味の教室、外出支援サービスなども、費用を左右する要素となっています。

特に、コンサートや美術展への外出、温泉旅行などの特別イベントを提供する施設では、追加料金が発生することがあります。

食事

食材の質や調理スタッフの体制により、費用は大きく変わってきます。管理栄養士による献立作成や、専門シェフの採用など、充実した食事提供体制を整えている施設では費用が上昇します。

選択食や特別食への対応、個別の嗜好への配慮なども、費用増加の要因となっています。

高級老人ホーム

高級老人ホームの費用相場

高級老人ホームの費用は、一般的な施設と比べて大きな開きがあることが特徴です。

入居一時金 |

月額費用 |

|---|---|

0万円~2億780万円 |

11.5万円~311.2万円 |

※安心介護紹介センター調べ

入居一時金は0万円から2億780万円までの幅があり、月額費用は11.5万円から311.2万円という幅広い価格帯となっています。

この価格帯の幅は、提供されるサービスや設備の充実度を反映したものとなっており、入居者の様々なニーズに対応しています。

特に、都心の高級施設では、広いリビングや専用キッチン、テラスなどを備えた贅沢な居室環境を提供しています。

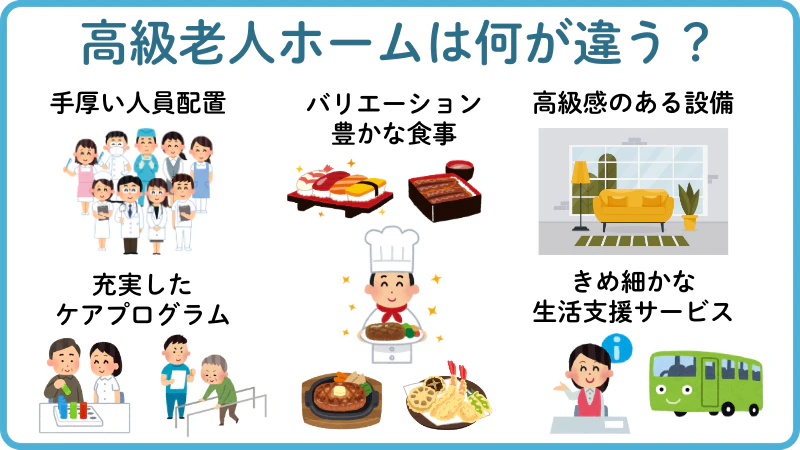

高級老人ホームの費用はなぜそんなに高い?

高級老人ホームでは、一般的な施設とは一線を画す特別なサービスを提供しています。

例えば、入居者2名に対して職員1名という手厚い人員配置を実現している施設もあります。ホテルのようなラグジュアリーな内装や、高級感のある設備を備えているのも大きな特徴です。

24時間体制の医療・看護サービスはもちろん、専門スタッフによる充実したケアプログラムも提供されています。

個室は40~80平方メートルと広く、専用のリビングやキッチン、バルコニーなどを備えた贅沢な居室環境が整っています。

食事は一流シェフによる調理や、レストランスタイルでの提供が一般的で、選択メニューも充実しています。

また、コンシェルジュサービスや専用車での送迎、買い物代行など、きめ細かな生活支援サービスも含まれています。中には、ゴルフ練習場やスパ、カルチャースクールなどの充実した娯楽施設を備えている施設もあります。

これらの充実したサービスと設備が、高額な費用設定の理由となっているのです。

老人ホームの費用シミュレーション

老人ホーム・介護施設への入居を検討する際には、長期的な視点で考えることが重要です。

入居費用は、施設の種類や提供されるサービス内容によって大きく異なります。主な費用は入居一時金と月額費用の二つに分類されます。

しかし施設の種類により、これらはかなり大きく変動します。入居一時金については、0円から数千万円まで、施設により大きな開きがあります。月額費用も同様に、10万円程度から30万円以上まで、施設によって差が生じています。

収入面では、年金受給額と貯蓄・資産が主な財源となります。年金額は加入している年金制度と期間により違いがみられます。国民年金のみの場合と厚生年金がある場合では大きな差が生じます。

施設選びでは、これらの収支バランスを慎重に検討する必要があります。

具体的には、充実したサービスを求める場合は介護付き有料老人ホーム、費用を抑えたい場合は特別養護老人ホーム、自立度が高い場合はサービス付き高齢者向け住宅など、状況に応じた選択が可能です。

それぞれの施設タイプで、費用や収支バランスが大きく異なるので、自身の状況に合わせた選択が望ましいでしょう。

次項では、これら三つの代表的な施設タイプについて、具体的な費用シミュレーションを紹介します。

要介護3で介護付き有料老人ホームに入居するケース

- 入居期間 :5年間(83歳~88歳)

- 年金受給額:月18万円(厚生年金15万円+国民年金3万円)

- 毎月の支出:月35万円(施設の月額費用30万円+その他費用5万円)

項目 |

金額 |

|

|---|---|---|

収入 |

貯金・資産 |

3,000万円 |

年金 |

1,080万円 |

|

合計 |

4,080万円 |

|

支出 |

入居一時金 |

2,500万円 |

毎月の支出 |

2,100万円 |

|

合計 |

4,600万円 |

|

収支 |

- 520万円 |

|

充実した介護サービスを提供する介護付き有料老人ホームでは、24時間体制の手厚いケアを受けることができます。しかし、このケースでは高額な入居一時金2,500万円に加え、月々35万円もの費用が必要となります。

83歳で入居し5年間の利用を想定した場合、総額で4,600万円という大きな支出となってしまいます。年金収入が月18万円あっても毎月17万円の不足が生じ、貯金・資産が3,000万円あっても5年間で520万円の赤字となっています。

このような費用負担の大きい施設選択の場合、子供たちからの経済的支援を受ける必要性が生じます。実際に、収入の豊かな子供世代が入居費用を負担するケースや、兄弟で分担して支援するケースも少なくありません。

親の介護に関する費用負担を子供たち家族で事前に話し合うことが必要です。

要介護3で特別養護老人ホームに入居するケース

- 入居期間 :7年間(85歳~92歳)

- 年金受給額:月12万円(厚生年金9万円+国民年金3万円)

- 毎月の支出:月13万円(施設の月額費用9万円+その他費用4万円)

項目 |

金額 |

|

|---|---|---|

収入 |

貯金・資産 |

800万円 |

年金 |

1,008万円 |

|

合計 |

1,808万円 |

|

支出 |

入居一時金 |

0万円 |

毎月の支出 |

1,092万円 |

|

合計 |

1,092万円 |

|

収支 |

- 16万円 |

|

特別養護老人ホームは費用が安いため、経済的に厳しい方にとっては現実的な選択肢となると考えられます。入居一時金が不要で、月額費用も13万円程度と比較的負担が少ないため、年金収入だけでも生活できるでしょう。

このケースでは7年間の入居でも総支出が1,092万円に抑えられ、最終的に716万円のプラスとなることが見込まれます。

ただし、入居までのハードルは決して低くないことに注意が必要です。要介護3以上という入居条件があり、多くの施設で2~3年の待機期間が生じることが一般的です。

そこで、入居申し込みは要介護3になる前段階から行うことをお勧めします。

申し込みをしていても入居時の審査にて優先順位が上がることはありません。そのときの状況により入居時審査の点数が変わってくるので、一概には優位になるとはいえませんが、申し込みの順番が順当に上がってくれば入居できるので、早めに申し込んでおくことは大切です。

待機期間中は、ショートステイやグループホームなどの一時的な介護サービスを利用することもできます。また、デイサービスと訪問介護を組み合わせて在宅での生活を続けることも選択肢の一つとなります。

このように、特別養護老人ホームへの入居を目指しながら、待機期間中は様々なサービスを活用して、無理のない介護計画を立てることをおすすめします。

要支援1でサービス付き高齢者向け住宅に入居するケース

- 入居期間 :10年間(75歳~85歳)

- 年金受給額:月15万円(厚生年金12万円+国民年金3万円)

- 毎月の支出:月18万円(施設の月額費用13万円+その他費用5万円)

項目 |

金額 |

|

|---|---|---|

収入 |

貯金・資産 |

2,000万円 |

年金 |

1,800万円 |

|

合計 |

3,800万円 |

|

支出 |

入居一時金 |

500万円 |

毎月の支出 |

2,160万円 |

|

合計 |

2,660万円 |

|

収支 |

+ 1,140万円 |

|

このケースは将来の介護に備えながら自立した生活を楽しむことができる選択肢です。

75歳という比較的早い段階での入居により、新しい環境に無理なく適応することができます。入居一時金500万円、月額18万円という費用設定で、安定した年金収入があれば十分に対応可能です。

最大の特徴は、介護が必要になった際の柔軟な対応力にあります。要支援から要介護状態に変化しても、訪問介護や通所介護などのサービスを追加することで、住み慣れた居室での生活を続けることができます。

同じ環境で暮らし続けられることは、心身の安定につながる大きなメリットといえます。また、入居時からの人間関係や生活リズムを保ちながら、必要な介護サービスを受けられる点も安心です。

10年という長期の利用を想定しても収支はプラスとなり、将来を見据えた安定的な住まい方を実現できます。

老人ホーム入居費用の準備のポイント

老人ホーム・介護施設への入居を考える際は、十分な計画が必要不可欠となります。

将来の介護に備えて、以下の重要なポイントを確認しておきましょう。

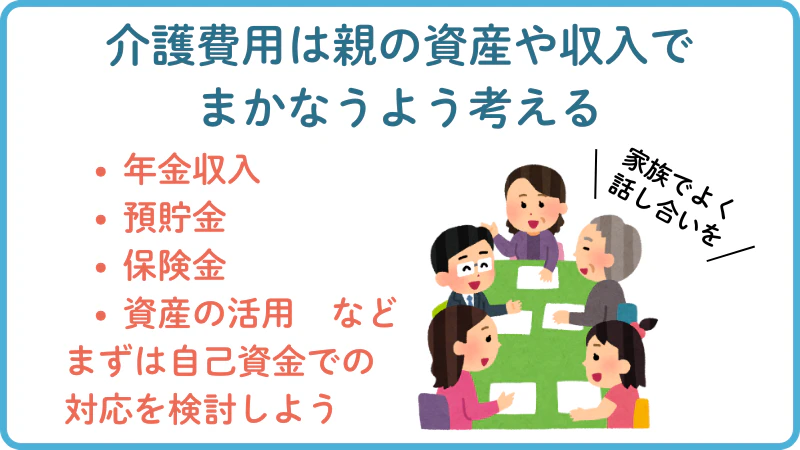

親の介護費用は誰が負担する?

基本的な考え方として、介護費用は親の資産や収入で支払うことが望ましいとされています。年金収入や預貯金、保険金、資産の活用など、まずは自己資金での対応を検討します。

しかし親の資金だけでは十分な介護費用を確保できない場合も少なくありません。

その場合は、以下のような対策を早めに考えておく必要があります。

例えば、保有不動産の売却や賃貸活用による資金確保が選択肢の一つとなります。また、自治体による各種助成金制度の利用も視野に入れることが大切です。

状況によっては、在宅介護の可能性や、より費用負担の少ない施設への入居も検討する必要があるでしょう。介護保険サービスの利用限度額を確認し、自己負担を最小限に抑える工夫も重要です。

親の経済状況や資産について、把握しておく

まずは親の現在の経済状況を正確に把握することから始めましょう。

具体的には、年金受給額や預貯金残高、生命保険の加入状況などの確認が必要です。また、不動産の所有状況や評価額、ローンの有無なども重要な確認事項となります。

介護保険の利用限度額や自己負担割合についても、事前に確認しておくことが大切です。

施設入所したら必要となる費用を予測し、どの程度の期間、現在の資産で対応できるか試算してみましょう。

親の介護費用を確保するために、家族で話し合うことが大切

介護に関する家族間の話し合いは、できるだけ早い段階から始めることが重要です。

まず、親本人がどのような介護を望んでいるのか、具体的な希望を確認します。

例えば、在宅介護を希望するのか、施設入居を考えているのかなど、詳しく聞いておきましょう。同時に、本人以外の家族それぞれの考えや事情についても話し合うことが必要です。

特に、介護費用が不足する可能性がある場合は、具体的にどのような対策をとるかを考えます。本人の兄弟、子供達で費用を負担するのか、もしくは本人の資産内で済むところだけを探すかなどを話し合います。

このように事前に話し合うことにより、安心して将来的な介護に備えられることでしょう。

老人ホームの費用が払えなくなった場合はどうしたらいい?

入居後に予期せぬ事情で費用の支払いが困難になることもあります。そのような場合の具体的な対処方法についてご説明します。

まずは施設に相談を

支払いが困難になった場合は、まず施設の相談員や職員に相談することが重要です。状況を隠さず早めに相談することで、適切な解決策を見つけやすくなります。

多くの施設では、入居者の状況に応じて支払い方法の見直しや分割払いなどの対応を検討してくれます。

また、利用できる福祉サービスや助成制度について、専門的なアドバイスを受けられる可能性もあります。

施設との信頼関係を保ちながら、解決策を探ることが大切です。

支払いできる料金の施設に転居を検討する

現在の施設での継続が難しい場合は、より費用の安価な施設への転居を検討します。

例えば、介護付き有料老人ホームから特別養護老人ホームへの住み替えなども選択肢となります。

施設の相談員に転居先の紹介を依頼することも可能です。その際、現在の介護度や健康状態に合った施設を選ぶことが重要となります。

転居に際しては、入居一時金の返還額なども考慮に入れる必要があります。

生活保護の受給を検討する

預貯金や資産を使い果たした場合は、生活保護の受給を検討することもできます。

生活保護を受給すると、施設利用料や医療費の負担が大幅に軽減されます。

申請は市区町村の福祉課で行うことができ、収入や資産状況などの審査があります。ただし、子供に扶養能力がある場合は、まず家族での支援を検討する必要があります。

生活保護の申請前に、利用可能な他の社会保障制度がないか確認することも重要です。

いずれの場合も、問題が深刻化する前に早めの相談と対応を心がけることが望ましいでしょう。

老人ホームの費用・料金でよくある質問5つ

介護保険施設で医療費控除は受けられる?

介護保険施設の利用においても医療費控除を受けることは可能です。医療費控除とは、1年間で自分や家族が一定以上の医療費を支払った際に、所得控除が受けられるという制度です。

特別養護老人ホームや介護老人保険施設、指定地域密着介護老人福祉施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設といった介護保険施設では、医療費控除が受けられます。

おむつ代は介護保険給付の対象となるため控除の対象ですが、日常生活費や特別サービス費は対象外です。

医療費控除の他にも、介護費用の負担を軽減する制度として高額介護サービス費制度がありますが、この制度を利用した場合には「高額介護サービス費」として支給された分を差し引いた額が医療費控除の対象です。

年金だけで老人ホームで暮らすことはできる?

年金だけでも老人ホームに入居することは可能です。しかし、入居できる施設の選択肢は狭く、厳しい条件となることは理解しておく必要があります。

厚生労働省の「令和元年度厚生年金保険・国民年金事業の概要」によると、老齢厚生年金の支給額は月額14万6,162円、老齢基礎年金の支給額は月額5万6,049円とされています。

参考:厚生労働省「令和元年度厚生年金保険・国民年金事業の概要」

老人ホームの費用は「初期費用(入居一時金)」と「月額費用」の大きく2つに分けられますが、年金のみで入居できる施設を考えた場合、初期費用のかからない「公的施設」が第一候補となるでしょう。

資産に余裕があれば入居一時金を多めに支払って、月額費用の支払いに年金を利用するといった方法で年金だけで施設で暮らすことは可能です。ただし、国民年金のみの場合など、安価である公的な施設でも、年金だけでは入居できる施設がないという可能性もあります。

そのようなケースでは、生活保護を受ける、介護保険サービスの軽減・助成制度を利用するといった選択肢があります。年金受給者であっても、生活に困窮していると承認されれば、生活保護の対象になります。

生活保護でも老人ホームに入れる?

生活保護を受けていても、老人ホームへの入居は可能です。しかし、どこの施設でも受け入れているわけではなく、費用面で入居が可能な施設は限られます。

費用面を考慮すると、特別養護老人ホームが第一候補となりますが、人気が高く、入居待機者が多いため、有料老人ホームなどの民間施設も選択肢に入れる必要があるでしょう。

生活保護では、日常生活にかかる費用をまかなう「生活扶助」家賃をまかなう「住宅扶助」などの計8種類の支援があり、介護にかかわる費用は「介護扶助」として支援が受けられます。

介護保険サービスを利用した場合、支給限度額の範囲は介護扶助として援助を受けることが可能で、介護サービス以外の家賃や生活費などについては生活扶助として支援が受けられます。

有料老人ホームの場合、食費や管理費、日常生活費が生活扶助や年金収入でカバーできる老人ホームへの入居を考えます。

老人ホームにクーリングオフと保全措置は適用される?

老人ホームにおける「クーリングオフ」とは、何らかの理由で契約を短期間で解除して、退去することになった場合、契約日(または入居日)から90日以内であれば、入居一時金が返還される制度です。

多くの場合は、前払いした入居一時金について、利用料の日割り分や原状回復費用をのぞき、初期償却をせずに全額返還されます。この制度は、老人福祉法に定められているもので、施設側は必ずその義務を果たさなければなりません。

保全措置とは、老人ホームの倒産など万が一の事態に対して前払い金を保証する制度です。入居者が前払いした入居一時金のうち未償却分が返還されないとき、最大500万円まで保全されます。倒産した事業者に代わって銀行や損害保険会社、有料老人ホーム協会などが限度額(上限500万円)の範囲で未償却分を支払います。

多くの施設には「入居一時金の保全措置」が定められていますが、中には悪質な施設もあるため、入居の際には「入居一時金の保全措置」がとられているか必ずチェックしましょう。

クーリングオフで返還・返金の対象となるのは、入居一時金で払った額なので、例えば「入居一時金が0円プラン」などの場合は、クーリングオフの対象となる返金はありません。

夫婦で老人ホームに入居できる?

夫婦2人そろって老人ホームへ入居することは可能です。

しかし、老人ホームの多くは1人部屋がメインで、2人部屋を用意している老人ホームは全体の約半数しかありません。その中でも2人部屋の数は少なく、あったとしてもすぐ埋まってしまうのが現状です。

夫婦での入居を考えた時に、注意したいのがそれぞれの要介護度です。夫婦の身体状況を考えた時「2人とも元気」「どちらか介護が必要」「2人とも介護が必要」の3パターンが考えられます。

老人ホームには、いくつかの種類があり、要介護度によって入居できる施設が異なるため、夫婦それぞれの状況にマッチした施設を探す必要があります。先に述べたように、夫婦がそろって入居できる施設・部屋数は限られています。

そのため、健康寿命や施設への入居可能な年齢も考慮し、元気で判断力のある65歳くらいから施設入居の検討をはじめるとよいでしょう。

どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ

満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。

安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。

施設のご紹介から、見学、ご入居まで無料でサポートさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。

![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)