老人ホームの費用は医療費控除の対象になる?制度活用の情報を解説!

- 2024年10月04日 公開

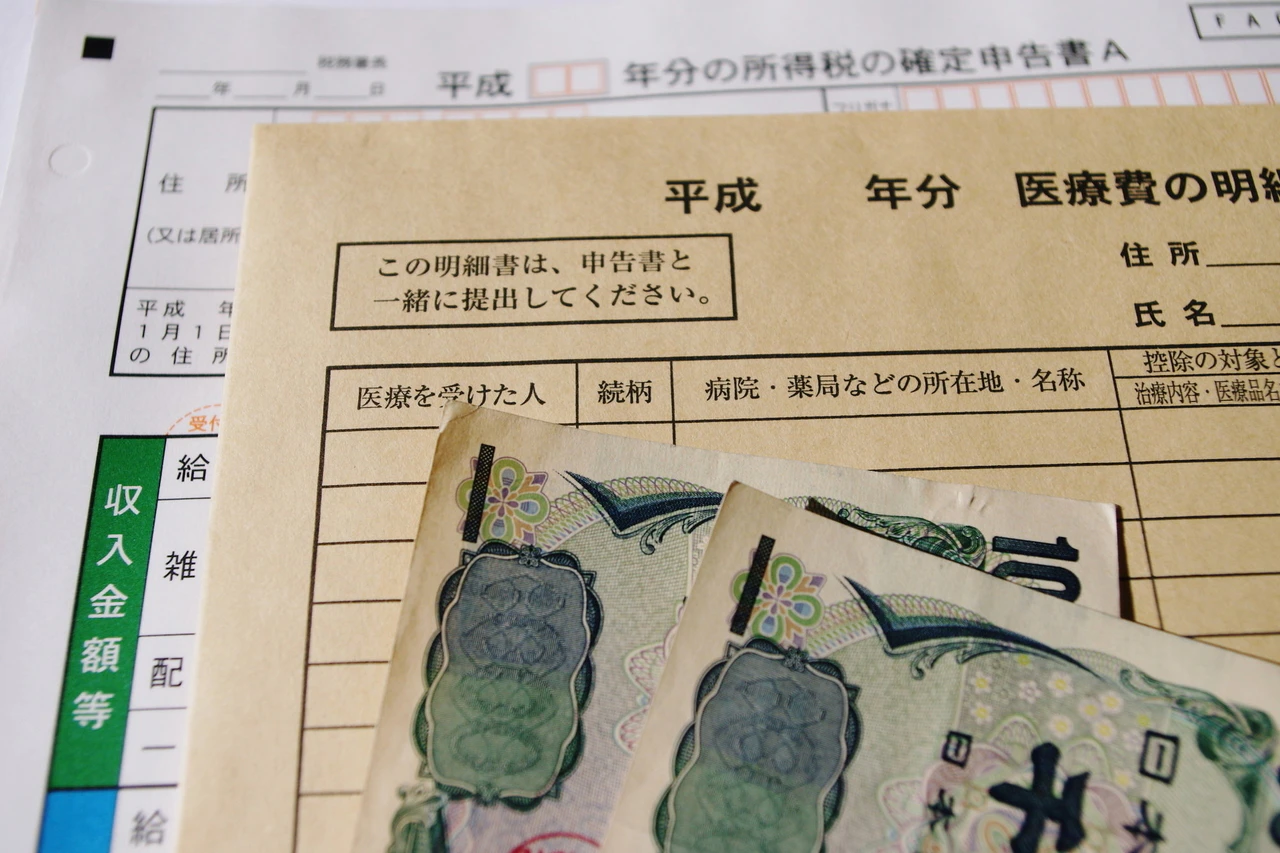

確定申告のシーズンとなり、少しでも費用を押さえて介護サービスを利用したい方には、大切な「医療費控除」。

中でも老人ホームの費用に関する医療費控除は、施設形態によってその制度内容や利用方法は異なります。

今回の記事では、老人ホームの医療費控除を中心に、形態ごとでの制度内容、利用方法について解説します。

この記事の監修者

目次

老人ホームの費用は医療費控除の対象になるのか

老人ホームには多様な施設形態がありますが、それぞれの老人ホームにおいて医療費控除の対象となるのでしょうか?

この章では、医療費控除についての解説を交えながら、医療費控除を受けられる種類、対象となる項目について解説します。

医療費控除とは

医療費控除とは、納税者自身や家族に対して一定額以上の医療費がかかった場合に、年間所得額から控除される制度を指します。

医療費控除の対象となるのは、1月1日から12月31日までに病気や怪我などでかかった医療費が10万円を超えた時です。総所得が200万円以下の方は、総所得の5%に減額されます。

これに該当する場合に確定申告を行うと、納付した税金の一部が返還されます。 自分自身にかかった医療費のみならず、家族にかかった医療費も合算することが可能です。

また、医療費として支払った当年に申告が漏れてしまっても、5年前まで遡って申請できます。

一方で「医療費控除」を利用する際には、別途「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告書と一緒に、所轄の税務署に提出する必要があります。

お住まいの自治体にある税務署、もしくは国税庁のホームページから入手可能です。詳細は、後ほど解説します。

医療費控除が受けられる施設の種類

医療費控除を受けられる施設は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院の4つです。

これらの施設サービスのうち、看護や医療が必要であるサービスに相当する部分で入所者が負担する金額に対して、医療費控除の対象となります。

しかし、日常生活費や特別なサービス費は申告対象外のため注意が必要です。また、施設ごとに医療費控除が申請できる費用の割合が異なります。

特別養護老人ホーム以外の3つの施設は入所者負担額の全額が対象ですが、特別養護老人ホームのみ入所者負担額の2分の1が対象です。

医療系の居宅サービスに関しても、種別により医療費控除の対象となります。 例として訪問看護や訪問リハビリテーション、短期入所療養介護を中心とした療養型サービスなどの、医療的なニーズが高いサービスに関しては控除対象です。

一方で、生活援助中心の訪問介護や、福祉用具貸与に関する費用、地域支援事業に関するサービスなど、医療的ニーズがそれほど高くなく、生活援助が中心の自立度が高い方向けサービスは控除の対象にはなりません。

訪問入浴介護や通所介護、小規模多機能型居宅介護などは、医療費控除の対象である居宅サービスと組み合わせて利用することで、医療費控除の対象となるケースがあります。

また、特別養護老人ホームや介護老人保健施設以外の入所施設として「有料老人ホーム」がありますが、こちらは「特定施設入居者生活介護」という介護保険サービスに分類され、医療費控除の対象外となります。

医療費控除の対象となる項目

医療費控除の対象となる項目は、病院でかかる治療費の他に、通院でかかる交通費、入院中の食事費、部屋代です。

詳しく例を挙げると、緊急搬送における人的労務に関する費用、医師の送迎費、補聴器や義歯などを含めた医療用器具の購入・賃借料、治療のために必要な柔道整復師による施術料があります。

加えて、介護福祉士等による喀痰吸引や経管栄養の費用、介護保険制度等で提供された施設・居宅サービス費用といった、ある程度、医療的ニーズに沿って必要となった費用に関して対象となります。

一方で、健康診断の費用やサプリメントの購入費用、マイカーでの通院費用など医師の診断等がなく自己都合で利用した費用に関しては対象外です。

有料老人ホームや介護付き有料老人ホームの費用は医療費控除の対象になるのか

有料老人ホームに関して、前章では「医療費控除の対象外である」と解説しましたが、条件付きに限り医療費控除の対象です。

一般的に有料老人ホームは、入居者のニーズに沿ったサービス提供ができるような設備が整っています。したがって、費用内訳が細かい傾向にあります。

ここからは、費用の内訳を提示した上で、医療費控除の対象となる条件、対象となるサービスについて解説します。

一般的な老人ホームの費用の内訳

有料老人ホームには、入居者ごとの日常生活動作(ADL)やニーズに対応できるよう、さまざまな施設形態があります。

身体の状態やニーズに合わせた利用ができるため、より多くの費用がかかることもあり、費用内訳も細かいです。 この章では一般的な有料老人ホームの費用内訳を解説します。

入居一時金

まず、有料老人ホームに入居するに当たり「入居一時金」が必要です。これは「初期費用」としての位置づけが強く、前払い家賃として数年分の家賃をあらかじめ徴収することで、月額費用を抑える効果があります。

月額費用

有料老人ホームに入居すると、月額でかかる費用項目が数多くあります。 施設介護サービス費は、主に入浴・排せつなどの介助にかかる費用で、入居者の要介護度や経済状況によって、負担割合や支払う金額が変わってきます。

家賃に相当する居住費は、利用している部屋の広さや形態によって料金が異なります。 加えて、人員配置基準以上に職員を配置している施設に関しては、上乗せ介護費として入居者から徴収できます。

その他費用

その他にも月額でかかるサービス費用があります。食費や水道光熱費を含んだ管理費、介護保険対象外で利用しているサービス費、日用品費、医療費等が挙げられます。

医療費控除の対象となるサービス・ならないサービス

医療費控除の対象となるには条件があります。

それは、介護福祉士による喀痰吸引などのサービスや施設サービスにプラスαして利用した「医療費控除の対象となる介護保険サービス」です。例をあげると、医療機関への診療費、薬代、医療機関までかかった公共交通機関の交通費などが該当します。

自家用車で通院する場合に発生するガソリン代や駐車場代は対象外となるため注意が必要です。

また介護サービス費や食費、水道光熱費、日用品の購入費用など、医療的ニーズに該当しない費用に関しては対象外になります。

介護保険施設の費用以外で医療費控除の対象になるための条件

その他の医療費控除対象サービスとして「おむつ代」が挙げられます。

「おむつ代」に関しては条件付きでの医療費控除対象で「寝たきりの期間がおおむね6カ月以上で、おむつを使わなければならない状態にあること」と医師が診断した場合に適用となります。

医療費控除を利用するには、医師発行の「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付、もしくは確定申告時に提出することが必要です。

費用負担軽減につながる制度について

介護サービスの自己負担額は、一般的に所得に応じて限度額が決まっています。しかし、身体の状態変化や利用者のニーズに伴い、追加でサービスが必要になり、費用がかさんでしまうケースもあります。

ここでは、介護保険制度を利用している中で起こりうる追加費用に関して、費用負担軽減につながる制度をご紹介します。

高額介護サービス費制度

高額介護サービス費は、介護サービス利用料の自己負担額が一定の上限を超えた際に適用される制度です。 この制度を利用することで、自己負担の限度額が超えた分の払い戻しを受けられます。

令和3年8月より負担限度額の見直しもされ、新設された制度内容もあり、世帯所得や市民税の課税状況、生活保護の受給の有無などで上限額が異なります。

支給対象外のサービスもあり、施設サービスの居住費や食費、日常生活費、福祉用具の購入費用、住宅リフォーム費用などは対象外です。

制度申請には、お住まいの自治体に問い合わせ後、申請書をもらい、必要事項を記入・押印した上で申請します。 自己負担額の上限額を表にまとめました。

所得区分 |

負担上限額(月額) |

|---|---|

現役並み所得者 |

140,100円(世帯) |

現役並み所得者Ⅱ |

93,000円(世帯) |

現役並み所得者Ⅰ |

44,400円(世帯) |

世帯の全員が市民税を課税されていない方 |

24,600円(世帯) |

世帯の全員が市民税が課税されていない方のうち ・老齢福祉年金を受給している方 |

24,600円(世帯) 15,000円(個人) |

生活保護などを受給されている方 |

15,000円(個人) |

高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度は、公的な医療保険と介護保険の1年間(前年の8月1日~当年の7月31日まで)における自己負担の合算額が著しく高額であった場合に、自己負担額を軽減できる制度を指します。

対象者は、国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度の各種保険の世帯であること、1年間における医療保険と介護保険の自己負担額が一定の上限を超えている世帯です。

すなわち、介護保険と医療保険を支払っていて、自己負担額が一定の基準を超えていることが条件です。

高額介護サービス費制度と同様、自己負担の限度額が設定されており、世代や所得によりその設定額は異なります。

被保険者の支払い能力に応じた限度額が設定されており、特に、後期高齢者医療制度(70歳以上)の世帯は、自己限度額の上限がその他の世帯に比べて低く設定されています。

適応対象は、介護サービス費用の利用者負担額で、施設サービスの居住費や食費、日常生活費、福祉用具の購入費用、住宅改修費用などは対象外です。 申請は、お住まいの自治体から申請書を入手し、必要事項を記入・押印をした上で提出します。

表)自己負担の上限額(年額)

所得区分 |

上限額(70歳以上) |

上限額(70歳未満) |

|---|---|---|

年収約1,160万円以上 |

212万円 |

212万円 |

年収770万円〜1,160万円以上 |

141万円 |

141万円 |

年収370万円〜770万円以上 |

67万円 |

67万円 |

年収156万円〜370万円 |

56万円 |

60万円 |

市町村民税非課税世帯 |

31万円 |

34万円 |

市町村民税非課税世帯 |

19万円 |

34万円 |

別居であっても控除の継続が可能

別居をしていても扶養控除の継続は可能とされています。 例を挙げると、扶養控除の家族に対して、一定の社会生活が送る事ができるくらいの生活費・医療費の仕送りをしていることが認められれば控除の継続が可能です。

また、介護付き有料老人ホームを利用している場合、施設入居前から入居予定者を扶養に入れていた場合に扶養控除が継続できる可能性もあります。

医療費控除の手続き方法

医療費控除は、1年間に10万円以上の医療費がかかった場合に受けられる控除です。基本的には、申請方式となるためお住まいの地方自治体などに申請する必要があります。

ここからは、医療費控除を受けるためにやることや手続きで必要なもの・注意点について解説します。

医療費控除を受けるための手続きについて

基本的に、正社員・パート・アルバイトなどの給与所得者の場合、確定申告を行うことで、医療費控除が受けられます。

会社員であれば、給料から源泉徴収がされていることもあり税金の過不足を年末調整にて精算されますが、医療費控除は別途、申請が必要です。申請には「医療費控除の明細書」を提出します。

この明細書には、医療を受けた方の氏名、病院や薬局など支払先の名称、医療費の区分、実際に支払った額、支払った額のうち生命保険や社会保険で補てんされる金額を明記します。

したがって、生命保険などで支給された金額の算出が必要です。 また、医療費控除の限度額を超えてしまった場合には、その超過した金額分の払い戻しを介護保険からできる高額介護サービス費用制度もあります。

手続きを行う場合の必要なものや注意点

医療費控除を申請する上で、医療費控除の明細書の他にもいくつか事前に用意するものがあります。

まずは、利用した医療費に関する領収書です。別居している家族が、医療費控除対象である場合はそちらも用意します。

加えて、確定申告書、源泉徴収票、医療費通知が必要となります。確定申告書には、納税の有無などによって書式が異なるため、確認した上で用意するようにしましょう。

源泉徴収票は、会社員の場合、原本での提出が必要です。医療費通知は、ご自身で加入されている健康保険組合から送られてきます。

なお、医療費の領収書は5年間の保管が定められており、申請後も明細書の記入事項確認のため提出が必要になる可能性もあるため、処分せずに保管するようにしましょう。

制度を利用することで負担軽減が可能になる

介護老人施設を利用するに当たり、サービスや施設形態の違いから制度の対象項目は異なりますが、そのかかった費用に関して医療費控除を受けることができます。

利用しているサービスや施設によっては、制度が重複することでそれぞれの制度下でサービスが受けられることもあります。

利用される方の日常生活動作(ADL)などから、必要なサービスを吟味した上で制度を活用することで費用負担の軽減につなげられます。

どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ

満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。

安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。

施設のご紹介から、見学、ご入居まで無料でサポートさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。

![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)