老人ホームで医療行為は受けられる?施設種類別・対応できる医療ケアを解説

- 2024年10月04日 公開

- 2025年01月09日 更新

老人ホームに入所する際、どのような医療行為を受けられるかご存じですか?

老人ホームの種類によって、受けられる医療行為は異なります。 ここでは必要に応じた医療ケアを安心して受けるために、医療行為に焦点を当てた老人ホームの選び方についてご紹介します。

この記事の監修者

目次

老人ホームで医療行為は受けられる?

老人ホームで医療行為を受けられますが、老人ホームの種類・職員の配置によって受けられる医療行為に違いがあります。

老人ホームでは、配置すべき職種・利用者数に対して必要な職員数などを定めた「人員配置基準」というルールに基づき、職員を配置しています。

老人ホームの種類によっては、医師や看護職員をはじめとした医療職の配置も義務付けられているため、さまざまな医療行為を受けることが可能です。

また、研修を修了するなどの条件を満たした介護福祉士であれば、一定の医療行為を行うことが認められているため、医療行為が必要な入居希望者にとって、希望する老人ホームの選択肢が広がります。

しかし、全ての医療行為に対応している訳ではなく、医療行為の種類によっては入居が難しい場合もあるため、入居前に必ず対応できる医療行為を確認しましょう。

老人ホームにおける「医療行為」とは?

区分 |

行う人 |

概要 |

|

|---|---|---|---|

医療行為 |

絶対的 |

医師のみ |

|

相対的 |

医師以外の |

|

|

医療的ケア |

介護スタッフ |

|

|

「医療行為」とは何のことを指すのでしょうか。

「医療行為」とは、私たちが普段病院などで受けている「処置」に該当します。

その中で「医療行為」は、医師のみが行うことの出来る「絶対的医行為」と、医師以外の医療従事者でも行える「相対的医行為」に分けられます。

「絶対的医行為」とは、医師が自分で行わなければならない程、高度な専門性や技術を必要とするもので、手術や中心静脈カテーテル挿入、褥瘡の壊死組織除去、動脈血採取などの医療行為や薬の処方、病気の診断等が含まれます。

一方「相対的医行為」とは危険性がそれほど高くなく、医師の指示によって看護師などが行うことの出来る医療行為です。

老人ホームの看護師は、医師からの指示を受け、入居者に対して「相対的医行為」を行うことが出来ます。

また、介護スタッフは基本的には「医療行為」を行えませんが「医療的ケア」を行うことが出来、これは日常生活に必要とされる医療的な行為(ケア)のことです。

老人ホームで受けられる医療行為は?

老人ホームで行える医療行為は職種によって違いがあり、基本的に医師・看護職員がさまざまな医療行為への対応を行います。

しかし、研修を修了した介護福祉士であれば一定の医療行為を行うことが認められており、介護職員も日常生活における医療的ケアによるサポートを行うことができます。

医師が行える |

|

|---|---|

看護職員が行える |

|

研修を受けた |

|

介護職員が行える |

|

本章では、老人ホームで受けられる医療行為について、職種ごとに分けて詳しく解説します。

医師が行える医療行為

老人ホームで医師が行える医療行為は、以下のとおりです。

- 診察および経過の観察

- 注射・点滴

- 腹膜透析などの人工透析

- 処方せんの発行

- 応急処置

上記の医療行為に併せて、看護職員・介護職員などと連携し、適切な医療行為や医療面における指示を出す重要な役割を担っています。

しかし、高度な治療が必要な場合や専門的な治療が必要な場合は、老人ホームで行うことが難しいため、対応できる病院を受診しなければなりません。

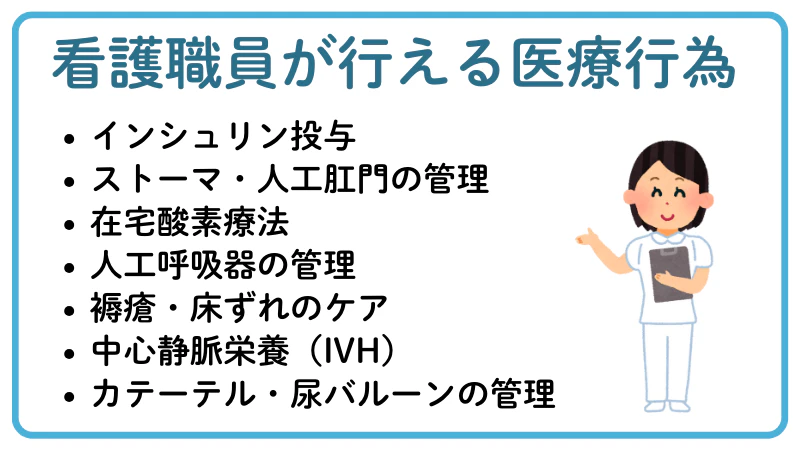

看護職員が行える医療行為

インシュリン投与

個別に定められた種類・量・回数を食事前に注射器で投与を行いますが、看護師にしか行えません。

その為、1日3回以上の投与の場合、朝・昼・夕の3回となり看護師が日中のみの勤務の場合は、朝食前の投与が困難となります。

状況によっては、主治医と看護師が相談して注射薬を1日に1回のみのものに変更してもらったり、個別に食事の時間をずらしたりして対応することもあります。

ストーマ・人工肛門の管理

定期的にパウチに溜まった排泄物を破棄したり、パウチの交換を行ったりします。 入浴も問題なく、パウチを装着したままでも入浴することが出来ます。

しかし、パウチがお腹から外れてしまったり、皮膚のトラブルが生じた際は看護師による処置が必要です。

在宅酸素療法

呼吸は24時間、365日行われているため、常時安全に作動しているか確認が必要になります。

カニューレが抜けていないか、機械が確実に作動しているか、また定期的なメンテナンスが必要です。

人工呼吸器の管理

機械がしっかりと装着されているか、確実に作動しているか、日常のメンテナンス等が重要です。

皮膚トラブルも起こりやすくなる為、皮膚を清潔に保ち、水分をしっかりと取り除きます。

自分の力で痰を出せない方が多いため、看護師や研修を受けた介護スタッフによる痰の吸引も必要となります。

褥瘡・床ずれのケア

状態に応じて、軟膏を塗ったり、患部を保護したりして処置を行います。

また定期的に体位交換を行って体圧を分散させたり、栄養状態を改善し、褥瘡悪化やできるのを防ぎます。

排泄物等で患部が汚染された場合などは、介護スタッフには処置が行えないため、看護師に連絡して指示を仰がなくてはいけません。

中心静脈栄養(IVH)

中心静脈という太い血管にカテーテルを挿入し栄養や水分を補給するもので、毎日6時間~24時間の点滴が必要になります。

カテーテルが抜けてしまったり、折れてしまったり、また細菌による感染症のトラブルも起きやすいため、十分な管理体制が必要です。

カテーテル・尿バルーンの管理

尿道から膀胱にカテーテルを挿入し、尿を体外に排出して蓄尿袋に溜め、2~4週間おきにカテーテルを交換します。

また、定期的に畜尿袋から尿を破棄し、24時間の排尿量の計測を行います。

尿道にカテーテルを挿入したままの状態にするため、感染症を引き起こしやすく、またカテーテルが抜けてしまった場合は看護師の処置が必要です。

研修を受けた介護福祉士が行える医療行為

2012年4月から、研修を受けた介護福祉士が以下の医療行為を行うことが認められています。

- 口腔・鼻腔内または気管カニューレ内部の喀痰吸引

- 胃ろう(腸ろう)または経鼻経管栄養による経管栄養

詳しく解説します。

痰吸引

食事の前後や、痰が絡んでいる際に、吸引器を使用して痰を吸い取ります。

研修を修了した介護スタッフは痰吸引を行うことが出来ますが、実施できる個所は口の中と鼻の中、気管カニューレが入っている方はカニューレ内部のみと決められている為、のどの奥の方まで痰が絡んでしまっている際は吸引することが出来ません。

吸引の回数が多かったり、夜間も吸引が必要な場合は看護師が常駐しているか、もしくは研修を修了した介護スタッフが吸引を行える体制になっていることが重要です。

経管栄養

経管栄養とは、脳卒中による後遺症・パーキンソン病を含めた神経・筋疾患などが原因で嚥下機能が低下し、口から食べ物が食べられなくなった際、体にカテーテル・チューブを通して栄養剤を注入する医療行為です。

経管栄養には主に以下の3つの方法があり、利用者の状態に合わせて行われます。

- 経鼻経管栄養:鼻からカテーテルを挿入し、栄養剤を注入する方法

- 胃ろう:腹部に小さな穴を開け、胃にカテーテルを通し、栄養剤を注入する方法

- 腸ろう:腹部に小さな穴を開け、小腸にカテーテルを通し、栄養剤を注入する方法

いずれの方法も、清潔な環境での実施・栄養剤を注入する量・速度の確認など細かい管理が必要であるため、看護職員が対応していました。

しかし、「認定特定行為業務事業者」の認定を受けた老人ホームに所属し、研修を修了した介護福祉士であれば看護師の代わりに経管栄養への対応が認められています。

ただし主治医からの指示書(介護職員等による喀痰吸引等指示書)が発行されていなければ実施できないため、注意が必要です。

気管切開の対応

多くの場合は穴が塞がらないように気管カニューレという管を入れ、必要に応じて人工呼吸器を装着します。

ただし、気管カニューレが抜けてしまったり、硬くなった痰が詰まったりすることがあり注意が必要です。

気管カニューレの管理や痰吸引は、看護師ならびに研修を修了した介護スタッフのみが行えます。

介護職員が行える医療行為

基本的に介護職員が医療行為を行うことは認められていません。

しかし、下記の日常生活上で必要な医療行為のサポートである「医療的ケア」を行うことが認められています。

厚生労働省が平成17年7月に発表した「医師法第17条、歯科医師法第17条、及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」には、介護スタッフが行うことの出来る行為についてまとめられています。

厚生労働省が定めている、介護スタッフに行える行為は以下の通りです。

「医療行為」とされているが規制対象外となっている行為

- 耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)

- 爪切り、爪やすり

- 歯ブラシや綿棒による口腔のケア(歯、口腔粘膜、舌等)

- ストーマのパウチにたまった排泄物の廃棄

- 自己導尿補助におけるカテーテルの準備、体位保持

- 市販の浣腸器を用いた浣腸

これらの行為については「医療的ケア」と言われ、異常が見られない場合であれば医師や看護師に確認して指示をうけることにより介護スタッフも行うことができます。

「医療行為には該当しない」とされている行為

- 体温計を用いた体温測定

- 自動血圧測定器を用いた血圧測定

- 酸素濃度測定器の装着(新生児以外で入院治療が必要な患者さんに対する場合)

- 軽微な切り傷や擦り傷、やけど等の処置(ガーゼ交換を含む)

- 湿布の貼付

- 軟膏塗布(床ずれの処置を除く)

- 服薬介助(薬を飲ませる行為)

- 目薬の点眼・異常のない肛門への座薬の挿入・鼻腔に薬を噴射するときの介助

老人ホームの種類によっては看護師が夜間に常駐していない場合もあるため、必要に応じて介護職員が対応します。

【老人ホームの種類別】受けられる医療行為

老人ホームの種類ごとに定められた人員配置基準によって、受けられる医療行為に違いがあります。

人員配置基準とは、老人ホームにおける適切な介護サービスの提供に必要な職種・利用者数に対する配置すべき職員数を定めたルールです。

以下の老人ホームごとの人員配置基準を参考にすることにより、受けられる医療行為の目安を知ることにつながります。

医師 |

看護 |

介護 |

夜間 |

|

|---|---|---|---|---|

介護付き |

× |

○ |

○ |

○ |

住宅型 |

× |

○ |

○ |

○ |

サービス付き |

× |

○ |

○ |

○ |

グループホーム |

× |

× |

○ |

○ |

特別養護 |

○ |

○ |

○ |

○ |

介護老人 |

○ |

○ |

○ |

○ |

介護医療院 |

○ |

○ |

○ |

○ |

このように、老人ホームの種類によって医師・看護職員の配置に違いがあるため、入居を希望する老人ホームがある場合、事前に職員配置や医療体制について確認しましょう。

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、介護や生活支援を受けながら暮らすことの出来る施設です。

看護師の配置義務が定められていますが、医師の配置義務は定められていません。

看護職員は入居者30名未満に対して最低1人、その後入居者が50名増えるごとに、必要な看護師の数が1人追加されます。

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは介護付き有料老人ホームと違い、食事や掃除、見守り等の生活支援サービスを行っており、必要な場合は外部の介護サービスを受けます。

施設が提供するサービスに応じて職員を配置するようになっており、医師や看護師の配置義務はありません。(一方で、必要数は確保する必要があります。)

グループホーム

認知症のある人を対象とした施設で、住み慣れた地域で少人数・アットホームな環境で生活を送ることが出来ます。

看護師も医師も配置義務はなく、看護師については任意となっています。

近年、グループホームに入所する方の要介護度が上昇してきているのに対し、看護師を配置するホームも増えてきているのが現状です。

医療行為を希望される方は施設へ直接問い合わせてみるのもよいでしょう。

老人保健施設

老人保健施設は、在宅復帰を目指し、医師が常勤、看護師が24時間常駐している施設です。

看護師の人員配置は、看護師と介護職員を合わせて「入所者3人に対して1人以上」となっており、看護職員自体の人数は、看護・介護職員総数の7分の2程度が標準とされています。

医師は、常勤で入所者100人に対して1人以上と定められています。

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは終の棲家として、寝たきりなど要介護度3以上の重度の方にも対応した生活施設であり、終身利用が可能です。医療よりも生活に特化している施設といえます。

看護師も医師も配置義務が定められていますが、医師については非常勤も可とされています。

看護職員については、介護職員の人数と合わせて入居者3人に対して最低1人以上が必要です。

上記をまとめると、医療の充実度が高い順から、

老人保健施設>特別養護老人ホーム>介護付き有料老人ホーム>グループホーム>住宅型有料老人ホーム

となります。

老人ホームで医療行為を受けると、どのくらい費用がかかる?

老人ホームで医療行為を受けた際の費用は、老人ホームの種類や行われる医療行為によって違いがあります。

例えば、看護職員が在籍し、医療面での対応が充実している介護付き有料老人ホームにおける月々の費用相場は、以下のとおりです。

- 入居時料金がある場合:164,000円

- 入居時料金がない場合:128,000円

そして、看取り対応が可能なホスピスを含む住宅型有料老人ホームの月々の費用相場は、以下のとおりです。

- 入居時料金がある場合:110,000円

- 入居時料金がない場合:84,000円

しかし、訪問看護を利用する場合や専門性が高い医療行為を受けた場合、老人ホームにかかる月々の費用とは別に支払わなければなりません。

そのため、実際にかかる費用は相場よりも高くなることが多いでしょう。

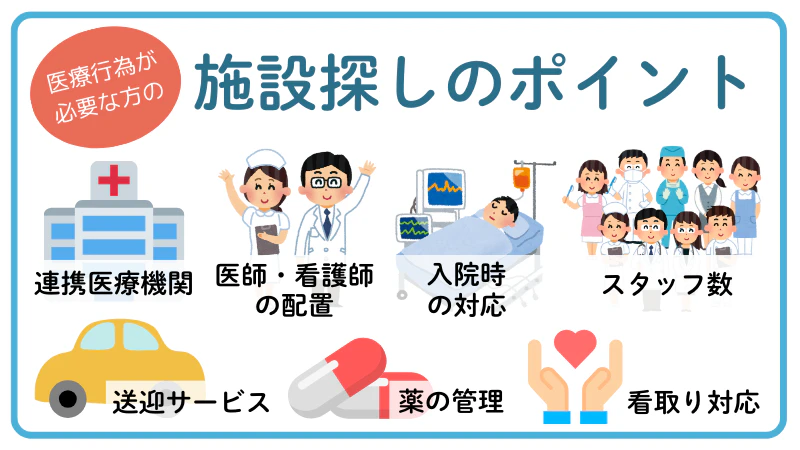

医療行為が必要な場合の、施設探しのポイント

医療行為が必要な方が老人ホームを探す際には、事前に必要な医療行為に対して受け入れを行っているかどうかを、しっかりと確認する必要があります。

医師・看護職員の人員配置

持病があったり等、常時医療を受ける必要のある人は、医療従事者の配置数や勤務時間について確認しましょう。

医療従事者(看護師、医師)が常勤なのか非常勤なのか、また24時間待機しているかどうかによって、受けられる医療が変わってくる為です。

それ以外にも、医師などで医療体制を充実させている施設や、一定の研修を受けた介護スタッフが喀痰吸引や経管栄養などの医療行為を行っている施設もあります。

協力医療機関との連携

常勤の医師や看護師を配置していても、老人ホームだけですべての医療行為を行うことは困難です。そこで必要に応じて、提携先の協力医療機関で医療を受けることが出来ます。

協力医療機関では専門的な医療行為以外にも、緊急対応や健康管理上のアドバイス、定期健診などを行っています。

また、入院が必要になった際に入院出来ることもあります。

どのような医療機関と提携し、そこではどのような医療が受けられるかを確認することが大切です。

送迎サービス

病院の受診が必要な場合、老人ホームによる送迎サービスが行われているか確認しましょう。

送迎サービスが無い場合、病院を受診する際にバス・電車・タクシーなどの公共交通機関を利用しなければならないため、受診頻度によっては移動費が高額になります。

また、付き添いや介助が必要な入居者の場合、公共交通機関の利用ではサポートしきれません。

このような場合、送迎サービスを利用することにより、移動費を抑える・付き添いや介助などのサポートを受けながら病院を受診できます。

薬の管理・服薬介助

適切に薬を管理し、欠かさず服用することは、病気の治療や健康状態の維持に欠かせません。そのため、薬の管理・服薬介助への対応についても確認しましょう。

薬の管理は、入居者の状態や老人ホームの職員体制によって、自己管理か老人ホームでの管理を選べます。

しかし施設によっては服薬管理をオプションのように追加料金が発生する場合があります。事前に確認しておくことをおすすめします。

そして、自身で服用できる入居者の場合、声かけ・見守りを行いますが、薬を適切に服用できない入居者の場合、誤嚥に注意して口に運ぶなど直接的な介助を行います。

介護老人保健施設では、薬にかかる費用は施設側の負担になりますが、種類に限りがあり、今まで服用していた薬を処方できない場合もあるため、注意が必要です。

入院時の対応

入院時の対応も老人ホーム探しにおける注目すべきポイントです。

例えば、病気やケガによって病院を受診する必要がある場合、病院までの搬送や付き添いを老人ホーム側が対応する場合があります。

また、入院した際は、洗濯物の交換や日用品を届けることにも対応しており、入院による家族の負担を少なくできるでしょう。

退院後は施設に戻ることもできますが、入院中も月々の家賃などの費用を支払わなければなりません。

さらに、入院期間が長期化する場合や施設で対応できない医療行為が必要になった場合、老人ホームによっては退去しなければならないため、あらかじめ確認しましょう。

入居者とスタッフの比率

入居者1人に対してスタッフの人員配置を確認しましょう。 基本的には入居者数に対してスタッフの数が多くなるほど、手厚いサービスを受けられます。

例えば、人員配置「3:1」とは、入居者3人に対して1人の介護スタッフもしくは看護師を配置しなくてはならないという意味です。

スタッフが少ない施設でも食事、排泄、入浴などといった基本的な介護を受けることは出来ます。

しかし「夜はパジャマに着替えたい」「お風呂の温度は熱めがいい」「毎日外を散歩したい」等といった個別の要望に答えることは難しいでしょう。

人員配置よりも多くスタッフを配置している施設もあるため、施設に直接確認してみてください。

看取り介護の対応

近年、看取り介護の対応を希望する入居者・家族の増加にともない、看取り体制を整えた施設も増えています。

看取り介護とは、さまざまな治療を行うが回復の見込みがないと医師から判断された方が、穏やかに人生の最期を迎えるために行われるケアのことです。

看取り介護の対応を希望する際、あらかじめ入居者と家族に対して、医師や老人ホームの職員が看取り介護の対応に関する以下の希望を確認します。

- 最期を迎えたい場所

- 延命治療の有無

- 急変時の対応や病院への搬送

こうした希望に沿って看取り介護の対応を行いますが、以下の3つの条件を満たさなければなりません。

- 看護師が24時間対応できる体制であること

- 医師による死亡確認が施設でできる体制であること

- 医療・介護の専門職が連携しながら日々の介護にあたること

大切な家族の最期をいい形で迎えるためには、看取り対応の実績がある老人ホームの中から候補を選び、見学・相談を通じて「ここなら安心して任せられる」と思える老人ホームを選びましょう。

どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ

満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。

安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。

施設のご紹介から、見学、ご入居まで無料でサポートさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。

![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)