【一覧表あり】住宅型有料老人ホームで対応できる医療行為|職員の資格・配置がポイント!

- 2024年10月04日 公開

- 2025年01月14日 更新

住宅型有料老人ホームでは「医療行為が受けられるのか」といった疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。

住宅型有料老人ホームへの入居に際し、医療のサポートを受けながら安心して暮らしたいと考える方は多いでしょう。

この記事では、住宅型有料老人ホームで実施可能な医療行為の内容や、職員の配置基準などを解説します。

この記事の監修者

住宅型有料老人ホームの”医療行為”とは?

住宅型有料老人ホームで受けられる医療行為には、施設の特徴やスタッフの配置が大きく影響します。

住宅型有料老人ホームでの医療行為は、病院で受ける治療とは異なり、日常生活を支える「医療的ケア」が中心となります。

医療的ケアの提供可否は、施設に配置されているスタッフ、特に看護師の有無に左右されることが多いですが、看護師のほかに、研修を受けた介護福祉士などの介護職員が一定の医療的ケアを担うことも可能です。

施設によって人員体制や連携する医療機関が異なるため、対応できる医療行為の範囲・夜間帯の対応・緊急時のケアには違いがあります。

医療行為の定義について解説

医療行為という言葉に対して、どのようなイメージをお持ちでしょうか。

おそらく多くの方が「病院で医師に診察してもらうこと」「手術をすること」「注射や薬を処方してもらうこと」などを想像するでしょう。

しかし、住宅型有料老人ホームにおける医療行為は上記のような病院で受けるものとは異なります。

住宅型有料老人ホームで実施される医療行為は「医療的ケア」と呼ばれます。

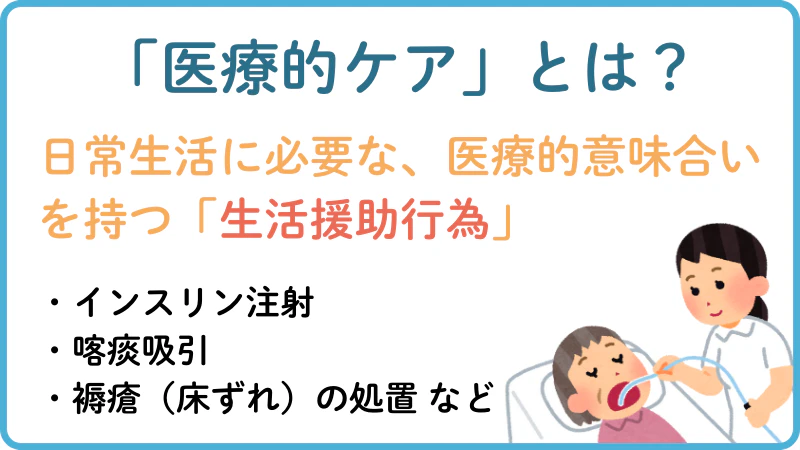

医療的ケアとは、病気やケガを治すための治療ではなく、日常生活に必要な医療的意味合いを持つ「生活援助行為」です。

たとえば「胃ろうからの栄養注入」や「自分で痰が出せない方に対する喀痰吸引」などの行為です。

医療的ケアには、看護師のみが実施できる行為と、介護職員でもできる行為があります。また、基本的には看護師が実施する行為でも、研修を受けた介護職員なら実施可能なものもあります。

日常的に医療行為を必要とする方は、病院と施設で対応できる内容が異なる点に注意しましょう。

医療行為ができる職種

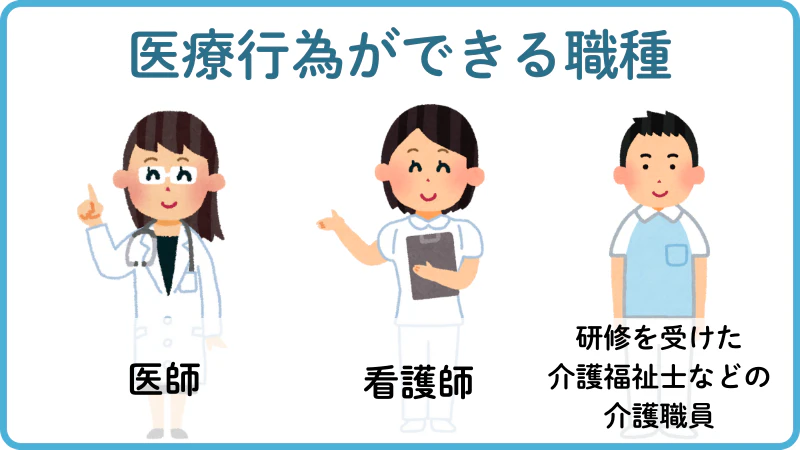

住宅型有料老人ホームで医療行為を実施できる職種には、医師、看護師、研修を受けた介護福祉士などの介護職員が含まれます。

それぞれの職種が対応できる範囲は異なり、専門性に応じた役割分担が行われています。

医師は、診断や治療計画の策定、薬の処方、緊急時の応急処置や外科的処置など、専門的な医療行為を担当します。

特に、高度の医療処置や重篤な症状に対応する際には、医師の役割が欠かせません。

看護師は、インスリン注射や胃ろうなどからの栄養注入、喀痰吸引、在宅酸素や人工呼吸器の管理など、医師の指示のもとで幅広い医療行為を行います。

また、褥瘡の処置やストマ(人工肛門)の管理も重要な業務に含まれます。

研修を受けた介護福祉士などの介護職員は、特定の医療的ケア(喀痰吸引や経管栄養法)を実施できます。

これらの行為は、研修を修了し、技術の習得が確認された後に登録が済んだ場合に限られます。

医療行為が実施できる職種の配置は、施設によって異なるため、対応範囲を事前に確認することが大切です。

【職種別】住宅型有料老人ホームで対応できる医療行為

住宅型有料老人ホームでは、入居者の医療的ニーズに応じた多様なケアを提供できます。

特に看護師や介護職員など、職種ごとに対応可能な医療行為が定められ、適切な役割分担が重要です。

職種ごとに対応可能な医療行為一覧

対応できる医療行為・医療的ケア |

|

|---|---|

医師 |

|

看護師 |

|

研修を受けた |

|

介護職員 |

|

医師が行える医療行為

住宅型有料老人ホームにおいて、医師のみが行える医療行為は、高度な専門知識と技術が求められる重要な業務です。

入居者の健康状態を的確に把握し、必要な処置を行うことで、安心できる生活環境を整えることができるでしょう。

医師が行うことができる具体的な医療行為

- 入居者の診断および治療計画の策定

- 薬の処方および投与に関する指示

- 緊急時の応急処置や心肺蘇生法の実施

- 外科的処置(縫合や感染部位の切開など)

- 集中治療の実施や重篤な病状への対応

- 苦痛な症状に対する緩和ケア

これらの行為は、入居者の病状を改善し、症状を緩和するために必要不可欠です。

特に、がんや慢性疾患の進行に伴う痛みや不快感を軽減する緩和ケアは、医師の専門的判断が大きな役割を果たします。

看護師が行える医療行為

住宅型有料老人ホームで看護師が実施できる医療行為には、以下のようなものがあります。

看護師が対応できる行為

- インスリン注射

- 中心静脈栄養

- 胃ろうなどの経管栄養

- 喀痰吸引

- 在宅酸素・在宅人工呼吸器の管理

- 褥瘡(床ずれ)の処置

- ストマ(人工肛門)の管理

- 導尿やバルンカテーテルの管理

前述のように、住宅型有料老人ホームには看護職員の配置義務はないため、施設によっては訪問看護を利用する場合があります。

訪問看護とは、看護師が自宅や施設を訪問して医療行為やケアを施すサービスです。

住宅型有料老人ホームで受けられる医療行為は、施設の人員体制によって異なります。また、病院や訪問看護ステーションと連携している施設もあります。

対応できる医療行為は施設によって異なるため、見学の際に確認しておくとよいでしょう。

研修を受けた介護福祉士が対応できる医療行為

研修を受けた介護福祉士などの介護職員は、以下の医療行為を実施することが認められています。

これらは、医師や看護師の指示のもと、専門的な研修を修了した介護職員が対応可能です。

研修を受けた介護職員が対応できる行為

- 喀痰吸引:気管カニューレ内部、口腔内、鼻腔内の吸引

- 経管栄養:胃ろう(または腸ろう)や経鼻経管チューブを用いた注入

これらの行為は、入居者の健康状態を維持し、安全で快適な生活を支えるために重要といえるでしょう。

喀痰吸引では、分泌物を除去することで呼吸を楽にし、肺炎などの感染リスクを軽減、経管栄養は、食事が困難な利用者に適切な栄養を提供する方法として重要なケアです。

住宅型有料老人ホームでは、施設の体制や訪問看護の活用によって対応範囲が異なる場合があるため、入居前の見学や施設スタッフへ確認することをおすすめします。

介護職員が対応できる医療的ケア

研修を受けていない介護職員が医療的ケアを行うことは、法律で認められていません。

医療的ケアには専門的な知識と技術が求められるため、入居者の安全を確保する観点から、医師や看護師、または研修を修了した介護福祉士などの介護職員が対応する必要があります。

一方で、介護職員が日常的な業務の中で行うケアには、医療行為に該当しないものの、入居者の健康と生活を支える重要な役割があります。

具体的には、以下のようなケアが挙げられます。

- 体位変換や移動の補助

- 排泄や入浴の介助

- 食事量の記録や体温測定などの健康状態の見守り

これらは医療的ケアではないため、介護職員でも安全に対応できる範囲です。

しかし、入居者に医療的ケアが必要な場合には、適切な研修を受けた職員や医療従事者に判断を仰ぐことが求められます。

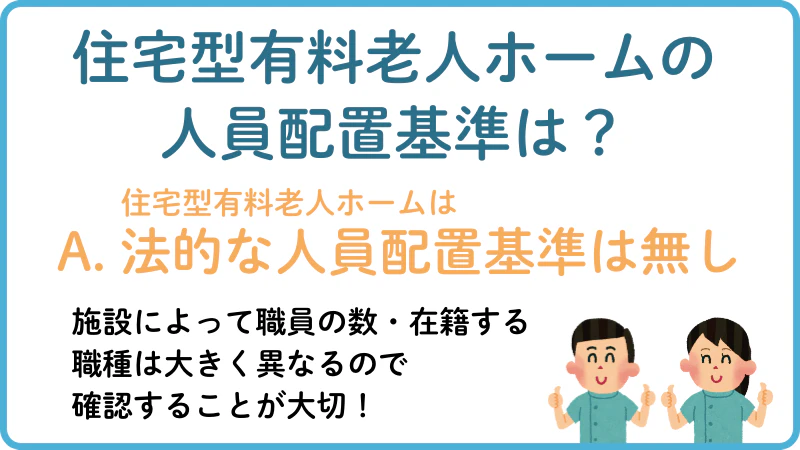

住宅型有料老人ホームの人員配置基準

住宅型有料老人ホームには、人員配置基準の定めはありません。施設の職員は、運営のために必要な数を確保していればよいため、施設によって職員の数や職種は異なります。

一方、公的施設である特別養護老人ホーム(特養)や、民間施設である介護付き有料老人ホームには人員配置の基準があります。

具体的には以下の通りです。

特養 |

介護付き有料老人ホーム |

住宅型有料老人ホーム |

|---|---|---|

|

入居者3名に対し、介護職員 |

要支援2以上は3名に対し、 要支援1は10名に対し、 |

法的な人員配置基準なし |

以上のように、特養や介護付き有料老人ホームでは、看護師や介護職員の配置が義務づけられているため、医療的ケアや介護サービスを受けられます。

定期的なバイタルサインの測定や喀痰吸引、胃ろうを介しての栄養注入などが可能です。

一方、人員配置基準がない住宅型有料老人ホームは施設ごとに在籍する職員が異なるため、対応可能な医療行為にも違いがあります。

住宅型有料老人ホームで医療行為を受けたいと考えている場合は、看護師や介護職員などが配置されているのかどうかを確認するとよいでしょう。

住宅型有料老人ホームでは夜間帯の医療行為も対応可能?

住宅型有料老人ホームでの医療行為は、原則訪問看護で提供されます。

訪問看護を提供する時間帯は事業所によって異なりますが、夜間対応は行っていない場合がほとんどです。

また、緊急時のみ夜間対応する訪問看護事業所もあります。

介護保険を利用せず、自費で24時間対応する事業所もありますが、費用が高額だったり、入居する施設が自費による訪問看護を受け入れているかという課題もあったりします。

夜間帯でも対応できるかどうかは施設によって判断が分かれるため、それぞれに確認が必要です。

連携する医療機関の有無や、事業所を併設しているかなども確認しておくとよいでしょう。

【人員配置別】住宅型有料老人ホームで受けられる医療行為

住宅型有料老人ホームでは、施設の人員配置によって対応できる医療行為が異なります。

ここでは、看護師の配置状況や介護職員の体制に基づき、受けられる医療行為を3つのパターンに分けて解説します。

看護師が24時間常駐している場合

看護師が24時間常駐している住宅型有料老人ホームでは、医療的ケアへの対応能力が高いのが特徴です。

インスリン注射や胃ろうの栄養注入、喀痰吸引、褥瘡(床ずれ)の処置、在宅酸素や人工呼吸器の管理などが、常に行えます。

また、夜間の急変時にも看護師が即時対応できるため、重度の医療的ケアが必要な入居者も安心して医療が受けられます。

この体制は、病状が安定しない方や頻繁な医療ケアが必要な方に適しています。

看護師が日中いる場合

看護師が日中のみ常駐している場合、昼間は医療的ケアが迅速に行える一方、夜間の対応が限られる場合があります。

日中はインスリン注射や胃ろう栄養、褥瘡の処置、導尿管理などが提供されます。

夜間については、緊急時に備えて医療機関との連携が重要となります。

この体制は、医療的ケアが主に昼間に必要な方や、夜間の緊急対応が比較的少ない方に適しています。

介護職員のみ常駐・看護師がオンコール体制でいる場合

看護師が施設に常駐していない場合、医療的ケアはオンコール体制を利用します。

介護職員は日常的なケアを担当し、喀痰吸引や経管栄養などの医療的ケアを研修修了者が対応することもあります。

緊急時は看護師が電話連絡を受けて訪問対応を行うため、対応に時間がかかります。

この体制は、医療ニーズが軽度の方や、日常的な生活支援が主な目的の方に向いてるでしょう。

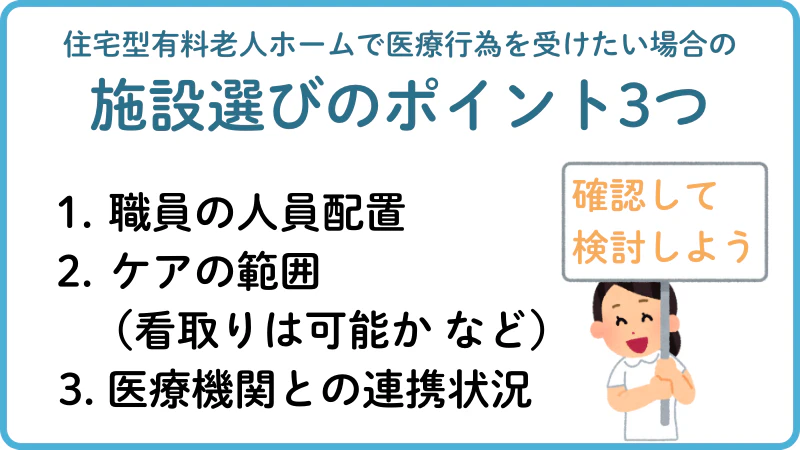

【ポイント3つ】住宅型有料老人ホームで医療行為を受けたい場合の施設選び

住宅型有料老人ホームを選ぶ際、医療行為を必要とする場合は特に慎重な選択が求められます。

施設ごとの対応能力やサポート体制が異なるため、事前にポイントを押さえて確認することが重要です。

職員の人員配置

施設における医療行為の対応力は、職員の人員配置によって大きく変わります。

看護師が24時間常駐している場合は、胃ろうの栄養注入や喀痰吸引、褥瘡(床ずれ)の処置といった医療的ケアが迅速に提供されます。

一方、看護師が日中のみ勤務している施設では、夜間の緊急対応が限定的となるため、緊急時の連絡体制や訪問看護のサポートが整備されているか確認が必要です。

介護職員のみ常駐で看護師がオンコール対応の場合は、医療的ケアの範囲がさらに制限されるため、医療ニーズが軽度の利用者に向いてると言えるでしょう。

ケアの範囲(看取りは可能かなど)

医療行為の範囲だけでなく、施設が対応可能なケアの内容を把握することも大切です。

特に、終末期のケアを希望する場合は、看取り対応が可能かどうかを事前に確認しましょう。

看取り対応が可能な施設では、痛みの緩和や家族のサポート、利用者の尊厳を重視したケアが行われます。

また、認知症ケアや重度の医療ニーズに対応できるかどうかも、重要な選択基準です。

施設によって得意とするケアが異なるため、自身や家族の希望に合った環境を選ぶことが望ましいでしょう。

提携医療機関との連携状況

施設が医療機関とどの程度連携しているかも、選択時の重要なポイントです。

提携医療機関の訪問診療の頻度や内容、緊急時の対応力を確認しましょう。たとえば、定期的な訪問診療がある施設では、医療管理がより充実しており、安心して生活を送ることができます。

また、通院が必要な場合に送迎サービスがあるかどうかも確認してください。

住宅型有料老人ホームの選択では、これら3つのポイントをしっかりチェックすることで、より利用者と家族に合った施設を見つけることができます。

住宅型有料老人ホームで医療行為が受けられない場合、どうしたらいい?

住宅型有料老人ホームでは、施設ごとに対応できる医療行為の範囲が異なります。

希望するケアが受けられない場合は、別の施設や外部サービスの活用を検討する必要があります。

別の老人ホーム・介護施設を検討する

希望する医療行為が可能な施設を再度検討してみましょう。

住宅型有料老人ホームだけでなく、看護師が24時間常駐する介護付き有料老人ホームや特別養護老人ホームなど、選択肢を広げることが重要です。

施設見学では、医療的ケアの範囲や緊急時の対応力を確認し、希望に合った環境を見つけることが大切です。

特に、終末期ケアや重度の医療的ニーズがある場合は、専門的な対応が可能な施設を選ぶことが利用者の安心につながります。

外部の介護サービスを利用する

どうしても入りたい住宅型有料老人ホームがある場合は、外部サービスの利用を検討してみてください。

訪問看護や訪問介護などのサービスを利用することで、施設が対応できない医療行為を補うことができます。

たとえば、喀痰吸引や経管栄養の管理など、医療的ケアを訪問看護師が実施するケースが増えています。

外部サービスを利用する際は、施設と医療機関、訪問看護ステーションとの連携がスムーズに行えるかを事前に確認しましょう。

住宅型有料老人ホームで高度な医療行為が必要な場合は、退去?

住宅型有料老人ホームでは、医療行為の必要性によって退去を求められるケースがあります。

自立している方や介護度の軽い方を入居対象とすることが多く、重篤な症状や高度な医療管理を必要とする方への対応が難しいためです。

住宅型有料老人ホームには人員配置基準がないため、看護師や介護職員が常駐しない施設がほとんどです。

医療行為や介護サービスが必要な方は、外部の訪問看護・介護事業所と契約します。

もともと自宅で訪問看護やデイサービスなどを利用していた方なら、施設入居後も同じ事業所を使いやすい点はメリットです。

一方、外部の訪問看護サービスでは、入居者の状態によっては対応が困難な場合もあります。

施設に入居した当初は訪問看護で対応可能なレベルの方でも、場合によっては持病が悪化してしまうこともあるでしょう。

しかし24時間の点滴や夜間の喀痰吸引などの医療行為が必要となると、訪問看護サービスでは対応できないケースがあります。

対応が難しくなると、施設での生活が維持できず退去を促される可能性があります。

住宅型有料老人ホームに入居する際は、退去要件をしっかりと確認しておくとよいでしょう。

住宅型有料老人ホーム以外で手厚い医療を受けられる施設は?

前述のように、住宅型有料老人ホームでは持病の悪化などが原因で退去を促される場合があります。

退去をすすめられる場合は、医療行為に対応できる老人ホームや介護施設への転居を考えなければなりません。

住宅型有料老人ホームよりも医療体制の整う施設として、介護付き有料老人ホームがあります。

介護付き有料老人ホームは「特定施設入居者生活介護」に指定され、施設内で介護や医療サービスを受けられます。

看護師や介護職員の配置が義務づけられているため、日常的な医療行為が必要な方でも安心して生活できるでしょう。

住宅型有料老人ホームでは難しい夜間の喀痰吸引などへの対応も可能です。とくに、「夜間看護体制加算」を算定する施設は、24時間の看護体制を備えています。

施設を見学する際は、そうした加算を取っている施設なのかを確認するとよいでしょう。

介護付き有料老人ホームでも対応できない場合は、介護医療院や医療療養型病院など医療行為に対応できる施設を探す必要があります。

自身の状態に合わせて、複数の選択肢を考えておきましょう。

どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ

満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。

安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。

施設のご紹介から、見学、ご入居まで無料でサポートさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。

![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)