腸ろう(腸瘻)とは?カテーテルの種類や交換期間、胃ろうとの違いなどをご紹介します!

- 2024年10月07日 公開

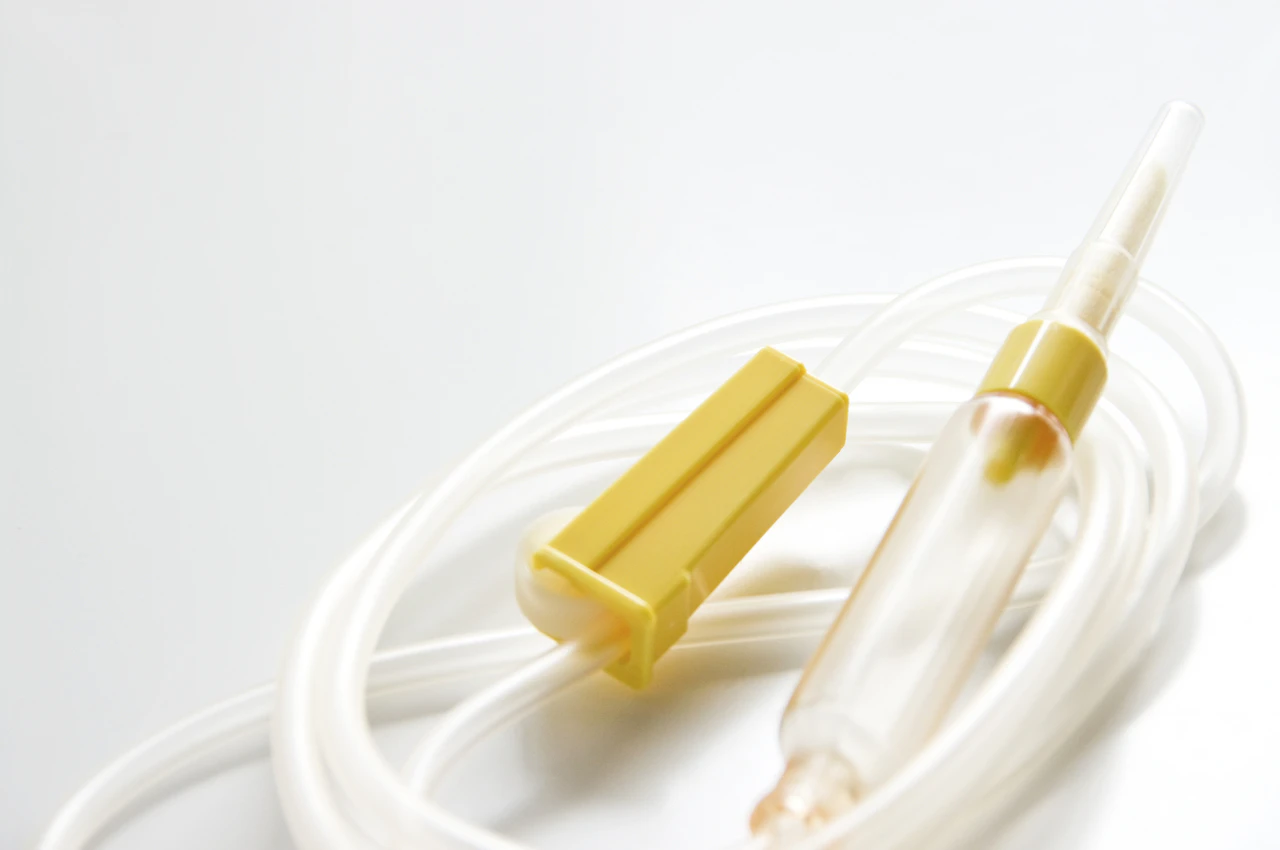

腸ろうとは、小腸と腹壁に穴をあけてカテーテルを通し、直接栄養剤を注入することです。病気や加齢によって食事を口から摂取できなくなった方に行われる栄養の摂取方法です。

この記事では、腸ろう(腸瘻)に用いられるカテーテルの種類や交換期間、胃ろうとの違いなどについてご紹介します。

この記事の監修者

目次

腸ろう(腸瘻)とは?

腸ろう(腸瘻)とは、何らかの理由で口から食事をとることが難しい方に栄養摂取をサポートするための穴を造り、カテーテルを固定することです。

腸ろう(腸瘻)をつくるためには、お腹に穴をあけて小腸までカテーテルを通す手術を行います。まずは、腸ろう(腸瘻)の種類や手術にかかる費用、交換期間について詳しく見ていきましょう。

腸ろう(腸瘻)の手術費用

腸ろう(腸瘻)の手術費用はどのくらいかかるのでしょうか。

費用は入院する病院や入院期間により異なりますが、一般的な胃ろう造設では10万円程度で、腸ろう造設ではさらにかかるでしょう。

そのうち、健康保険の負担割合によって1~3割を支払います。さらに、入院基本料金や食事代などの費用がかかります。個室や少人数部屋に入院した際には差額ベッド代も必要です。

治療費が高額になっても、高額療養費制度を利用すると医療費の減免が受けられる場合があります。高額療養費制度は、病院や薬局の窓口で支払ったひと月あたりの金額が、上限額を超えた場合に返金される制度です。

自己負担限度額は年齢や世帯年収によって異なりますが、一般的な年金収入の70歳以上世帯の上限額は5万7,600円です。

高額療養費制度の申請は自治体の窓口で行っているため、手術を受ける前に相談することをおすすめします。

腸ろう(腸瘻)の交換期間・費用

腸ろう(腸瘻)は定期的に交換する必要があります。交換するタイミングや費用は、腸ろう(腸瘻)のタイプによって異なります。

腸ろう(腸瘻)になってしまう原因は?

どのような方に、腸ろう(腸瘻)は必要となるのでしょうか。

加齢によって筋力が低下し、飲み込む力(嚥下機能)が弱くなっている方は、食事や唾液が胃ではなく肺に流れ込んでしまうリスクがあります。

それによって誤嚥性肺炎を起こしてしまう方は珍しくありません。そのような方には、胃ろうの造設が検討されます。

しかし、胃がんの既往歴があり胃を切除している方は胃ろうの造設ができません。そのほか、胃ろうでは栄養剤が逆流してしまったり、誤嚥や嘔吐の症状が見られたりする方にも腸ろう(腸瘻)が適用されます。

腸ろう(腸瘻)のメリットは?

腸ろう(腸瘻)のメリットを5つご紹介します。

必要な栄養を十分に摂取できる

嚥下機能が低下すると、必要なカロリーや栄養素をとることが難しくなります。このような方でも、腸ろう(腸瘻)を造設すれば必要な栄養を摂取できます。

また、腸ろう(腸瘻)を通じて医師が指示するエネルギー量を安定して投与できるため、栄養管理がしやすい点もメリットです。

食事を楽しめる

栄養剤を注入する手段としては、腸ろう(腸瘻)よりも簡易的な「経鼻経管栄養」という方法があります。

これは、鼻からカテーテルを通して栄養剤を注入する方法であるため、喉を通る管の影響で食事が飲み込みにくい点がデメリットです。

それに対して腸ろう(腸瘻)は邪魔な管がないため、口からの食事と併用しやすくなっています。

誤嚥性肺炎を予防できる

腸ろう(腸瘻)は小腸に栄養剤を直接注入するため、嘔吐や誤嚥のリスクが低い特徴があります。

そのため、日本人の死因のうち第6位に該当する誤嚥性肺炎の予防としても有効です。

目立たない

経鼻経管栄養は、管が目立つだけでなくカテーテルを固定するためのテープを鼻や頬に張る必要があります。

一方、腸ろう(腸瘻)はお腹に造設するため、洋服で隠すことが可能です。経鼻経管栄養よりも目立ちにくい点もメリットといえるでしょう。

入浴できる

腸ろう(腸瘻)は消毒が不要であり、水に濡れても問題ないため、入浴が可能です。

身体の清潔を保持しやすくリラックス効果もある入浴に制限がないことも、腸ろう(腸瘻)のメリットです。

腸ろう(腸瘻)のデメリットは?

続いて、腸ろう(腸瘻)のデメリットを5つご紹介します。

手術が必要になる

親が食事を思うようにとれないことや、誤嚥性肺炎を繰り返すことに悩む家族は少なくありません。腸ろう(腸瘻)をつくれば食事への不安は減少しますが、入院して手術をする必要があります。

手術ではお腹に穴をあけるため、身体的な負担や精神的なストレスがかかります。「身体に穴をあける」ということに抵抗を感じる方もいるでしょう。

ケアできる人が限られている

原則として、腸ろう(腸瘻)の管理を家族が行うことは可能です。

しかし、食中毒や皮膚トラブルなどを起こさずに腸ろうからの栄養摂取を続けることに不安を抱く方は多く、医療従事者や介護スタッフに手伝ってほしいと思う家族は珍しくありません。

栄養剤の注入ができる専門職は、医師、看護師のほかに、喀痰吸引等研修を修了して「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた介護士に限られます。

研修を修了していない介護士は栄養剤の注入を行えないため、介護を依頼できるスタッフに制限がある点には注意が必要です。

管理が難しい

腸ろうには消毒が不要であることは前述しましたが、腸液や栄養剤の漏れ、固定用テープのかぶれにより挿入部周囲の皮膚トラブルが起こる可能性があります。

皮膚炎を起こさないためには、こまめにガーゼ交換を行い、清潔を保持することが大切です。また、チューブに腸内細菌が増殖してしまうと食中毒やカテーテルの閉塞といったトラブルにつながることもあります。

これらの管理を難しいと感じる家族は少なくありません。

こまめな口腔ケアが必要になる

「口から食事をとれなくなるから、歯磨きは不要」と考える方もいるのではないでしょうか。

しかし、腸ろう(腸瘻)の方は食事の機会が減るため、唾液の分泌量が少なくなり自浄作用が低下しています。

口腔内の常在菌や上気道の分泌物を誤嚥してかえって肺炎を引き起こしやすくなっているため、こまめな口腔ケアが必要です。

定期的にメンテナンスを行わなければならない

腸ろう(腸瘻)は、一度造設したらずっと使用できるというものではありません。

定期的に交換する必要があるため、金銭面での負担は避けられないでしょう。また、注入に必要なチューブや注射器などの洗浄・消毒には手間がかかります。

腸ろう(腸瘻)を管理するためには日々のメンテナンスが必要です。

腸ろう(腸瘻)と胃ろうの違いは?

同じ経管栄養の手段ではありますが、腸ろう(腸瘻)と胃ろうにはどのような違いがあるのでしょうか。

腸ろう(腸瘻)と胃ろうの違いについて、4つのポイントに分けて比べてみましょう。

栄養剤の逆流が少ない

腸ろう(腸瘻)は、胃ろうと比較して栄養剤が逆流しにくい特徴があります。逆流が少ない分、嘔吐や誤嚥のリスクが低下し、誤嚥性肺炎の予防に効果的です。

実際、胃ろうでは誤嚥のトラブルが解消されない方に腸ろう(腸瘻)を造設するケースがあります。

カテーテルの交換が難しい

胃ろうの場合は、特殊な機械がなくても多くの種類のカテーテル交換が行えます。たとえば、訪問診療の医師が要介護者の自宅に赴いて交換することも可能です。

一方、腸ろう(腸瘻)のカテーテルは細く、自宅での交換は難しいため、定期的な通院による交換が必要です。

栄養剤の注入に時間がかかる

腸ろう(腸瘻)に用いるカテーテルのほうが胃ろうに使用するものよりも細長いため、栄養剤の注入に時間がかかることが一般的です。

また、カテーテルが細い分、栄養剤が詰まるリスクも高まります。

栄養剤の投与速度に注意しなければならない

腸に直接栄養剤を注入するという特性上、投与するスピードが速すぎると下痢を起こしやすくなってしまいます。

要介護者の状況に合わせて医師が投与速度を指示するため、それに沿った速度の管理が必要です。

在宅でも腸ろう(腸瘻)の方の看護ができるのか?

一般に腸ろう(腸瘻)は胃ろうよりも管理が困難ですが、腸ろう(腸瘻)を造設した方が自宅で過ごすことは可能なのでしょうか。

実際に、訪問看護や訪問介護を利用しながら腸ろう(腸瘻)による経管栄養を在宅で行っている方は多くいます。

しかし、在宅での生活を続けるためには家族のサポートが必要です。訪問スタッフがいない時間帯には、家族がケアを行います。

腸ろう(腸瘻)は胃ろうよりも投与速度に慎重になる必要があり、管理が難しいことを前述しました。

「チューブの詰まりがないか」「投与速度は問題ないか」など、こまめに確認する必要があるため、家族への介護負担は避けられないでしょう。

また、訪問介護を利用する際には「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた介護職員に限られるため、人員を確保するのが難しいという課題もあります。

家族の負担を減らしながら腸ろう(腸瘻)の方を看護するには?

自宅での腸ろう(腸瘻)の管理に困っている場合には、介護施設への入居を検討してはいかがでしょうか。

医療体制が整っていて腸ろうを造られている方の入居を受け入れている介護施設に入居すれば、看護や介護の専門家による24時間体制の手厚いケアが受けられます。

医療体制が整っている介護施設を選ぶ中で、予算やエリアは重要です。

さらに、その中から本人が希望する生活が実現するような部屋タイプやケア内容まで吟味するとなると、施設選びは難航しやすくなるでしょう。

施設選びで悩まれる場合には、さまざまな地域の介護施設を紹介している「安心介護紹介センター」をぜひご利用ください。

安心介護紹介センターは、豊富な施設情報の中から希望条件に合った施設探しをお手伝いいたします。

オンラインで土・日・祝日にも対応可能なため、平日に時間を取りにくい方でも気軽に利用できます。

どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ

満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。

安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。

施設のご紹介から、見学、ご入居まで無料でサポートさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。

![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)