親の骨折から始まる介護|初期対応から制度活用までの完全ガイド

- 2024年10月07日 公開

- 2024年12月20日 更新

親が骨折して介護が必要になった場合に「何を準備すればよいのか」「どのくらい費用がかかるのか」などと悩む方は多いのではないでしょうか。この記事では、介護に必要な費用や急な介護への対処法、施設選びの方法を解説します。ぜひ参考にしてください。

この記事の監修者

目次

親が骨折すると、介護が必要になる?

高齢になると、転倒しただけで骨折してしまうことがあります。自立した生活を送っていたとしても、一度の転倒で歩くことが困難となる重傷を負ってしまうケースもあるほどです。

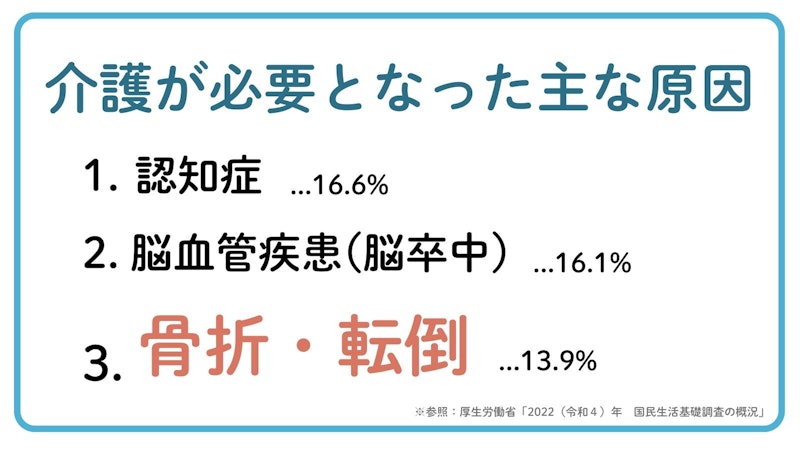

厚生労働省が発表している厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」によると、高齢者の介護が必要になる原因の第3位が「骨折・転倒」で、全体の13.9%を占めます。

※参照:厚生労働省「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」

転倒による骨折は他人事ではなく、それまで元気だった親が骨折を契機に要介護者となってしまうことも十分にあり得るのです。

骨折の治療法は手術か、もしくはギプスやコルセットなどで固定する保存療法に大きく分けられますが、いずれの場合も骨折が治るまでは活動量が少なくなります。また、自宅療養が難しい場合は入院して治療するケースもあるでしょう。

退院後も介護が必要な状態であれば、在宅介護を行える環境を用意しなければなりません。親と世帯を別にしている場合は、親と同居するか、実家に通いながら介護する必要があります。

仕事をしながら親の介護をするのは大変です。介護と仕事の両立が難しい場合は、早急に利用できる介護サービスや介護施設を選ぶ必要があるでしょう。

親が骨折して介護が必要になった場合の、介護認定の申請方法

骨折による入院後、自宅での生活に不安がある場合は介護保険サービスの利用を検討します。介護サービスを利用するためには要介護認定を受けることが前提とされています。

申請手続きは居住地の市区町村窓口で受け付けられます。地域包括支援センターでも相談や申請のサポートを利用することが可能です。初めての方でも安心して手続きを進められるでしょう。

申請に必要な書類として、以下が挙げられます。

- 要介護認定申請書(要支援認定申請書)

- 介護保険被保険者証

- 健康保険証(40歳から64歳の第2号被保険者の場合)

- 個人番号(マイナンバー)に関する書類・本人確認書類

申請書の提出後、認定調査と主治医の意見書をもとに要介護度が判定されます。認定調査では調査員が入院先や自宅を訪問し、心身の状態や日常生活の様子を確認することとされています。

調査項目は全国共通の基本調査74項目と特記事項に基づいて実施されることが定められています。主治医の意見書については、市区町村から直接病院に依頼が行われ、骨折の状態や治療経過などが記載されることになります。

申請から認定結果が出るまでは原則30日以内と定められています。この期間中でもサービスを利用することは可能とされていますが、認定結果によっては自己負担が発生する場合があるため、事前にケアマネジャーに相談するのがよいでしょう。

認定結果を受けた後は、ケアマネジャーと相談しながらケアプランの作成に入ることになります。必要なサービスを組み合わせることで、最適な介護計画を立てることが推奨されます。

不明な点がある場合は、地域包括支援センターへの相談が効果的とされています。早めの相談と準備により、円滑な介護体制の構築につながるでしょう。

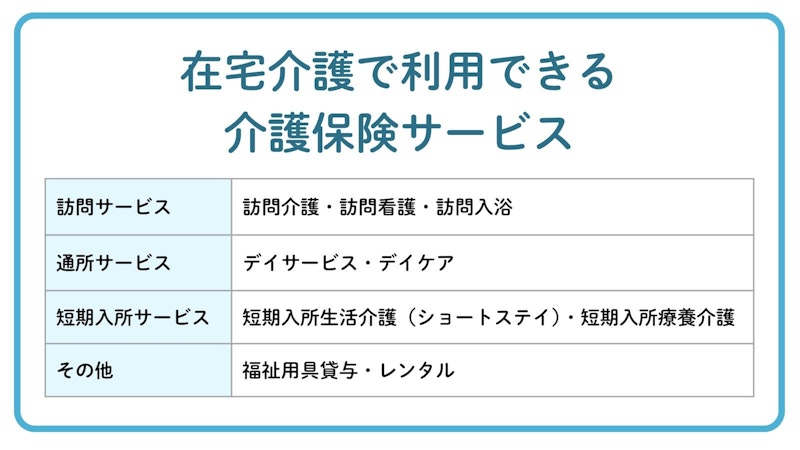

在宅介護になった場合に利用できる介護保険サービス

介護保険では、在宅生活を支援するための様々なサービスが提供されています。状況に応じて複数のサービスを組み合わせることができるでしょう。

地域包括支援センターや介護支援専門員に相談し、適切なプランを立ててもらうことで、より快適な在宅生活が実現できます。

訪問サービス

自宅での生活を支援する訪問サービスが基本となります。訪問介護では、介護福祉士による食事や入浴の介助、掃除や洗濯といった生活援助が受けられるでしょう。

医療的なケアが必要な場合は訪問看護の利用が検討されます(その場合は主治医との相談も必要です)。

看護師による健康管理やリハビリ指導により、安心した日常生活を送ることができます。

入浴に不安がある方には、介護福祉士と看護師が提供する訪問入浴サービスを利用するのもよいでしょう。

通所サービス

デイサービスでは、施設によっては送迎付きで通うことができます。

食事や入浴に加え、他の利用者との交流やレクリエーションを通じた機能訓練が実施されるため、生活にリズムが生まれます。

より専門的なケアが必要な場合は、デイケアの利用が適切とされています。

理学療法士などによる本格的なリハビリテーションを受けることで、一定の回復が期待されることがあります。

※デイサービスにおいても理学療法士によるリハビリが受けられる場所があります。

短期入所サービス

短期入所生活介護(ショートステイ)は、家族の休息を確保するためのサービスとして挙げられます。一時的に施設での介護を受けることで、家族の心身の休養を図ることができるでしょう。

医療的なケアが必要な場合には、介護老人保健施設や医療機関での短期入所療養介護を選択するのもよいでしょう。24時間体制での専門的なケアが受けられることが特徴です。

福祉用具貸与・レンタル

日常生活の負担軽減のため、様々な福祉用具のレンタルが可能とされています。車いす、介護ベッド、歩行器などが代表的な例として挙げられます。

ただし、入浴や排泄で使用するもの等、一部の用具については貸与の対象外となります。

住環境の改善に向けた支援制度も整備されています。手すりの設置や段差の解消といった住宅改修費用については、事前申請により工事費用の一部が支給される仕組みが用意されています。

これらのサービスを適切に組み合わせることで、より充実した在宅介護生活を実現することができるでしょう。

具体的なサービスの利用方法については、担当のケアマネジャーに相談してみてはいかがでしょうか。

親が骨折して急な介護が必要になったときの対処法は?

たとえ親が骨折して急な介護が必要になっても、あらかじめ対処法を把握しておけば落ち着いた対応が取れるでしょう。

ここでは、急な介護が必要になったときの対処法として「介護休暇・介護休業を活用する」「親の資産を把握する」「介護の相談窓口を利用する」の3点をご紹介します。

介護休暇・介護休業を活用する

介護休暇・介護休業は、家族が要介護者になった場合に仕事を休むための制度です。

それぞれの制度で取得できる日数や取得条件は以下の表の通りです。

介護休暇 |

介護休業 |

|

|---|---|---|

対象 |

要介護状態の家族を介護する労働者 |

|

取得日数 |

対象家族が1人:最大5日/年、対象家族が2人以上:最大10日/年 |

3回まで、通算93日 |

休暇中の賃金 |

企業の裁量による(原則無給) |

一定の条件を満たせば休業開始時賃金月額の67%を支給 |

取得単位 |

1日または1時間単位 |

1日から |

申請方法 |

書面または口頭 |

書面 |

介護休暇の取得日数は最大で5日のため、長期で休みたい場合は介護休業の利用をおすすめします。まずは介護休暇で休みを取得し、介護休業に切り替える方法もよいでしょう。

また、申請方法も異なります。

介護休暇は、有給休暇と同様に口頭や書面で勤務先に申請します。事前申請だけでなく、当日に休みたい場合も可能です。ただし、緊急でなければ事前申請がよいでしょう。「親の介護のため」とはいえ、急な休みは職場内でトラブルを起こしかねません。

介護休業は、休業開始予定日の2週間前までに書面などで事業主に申請します。職場で指定の書式がある場合はそれに従いましょう。

介護休暇・介護休業は、家族が要介護状態であれば申請可能です。要介護認定を受けていなくても、介護が必要な状態なら対象となります。

仕事をしながらの介護は心身ともに疲弊します。まずは介護休業を取得してから、時間を確保することが大事です。

介護休暇・介護休業は「育児・介護休業法」で定められた制度です。法的に認められた権利のため、職場に遠慮する必要はありません。

制度を利用して在宅介護をしながら、施設入居の準備をしましょう。

親の資産を把握する

介護費用は原則親の資産でまかなうため、資産状況を把握することが大事です。具体的には以下を確認しましょう。

- 預貯金

- 年金額

- 不動産の資産価値

- 保険に入っているか

- 株や債券に投資していたか

親の認知機能が保たれていれば、預貯金の額を聞いてください。可能であれば口頭だけでなく、通帳を確認させてもらうとよいでしょう。

年金だけで生活できていたのかも確認しておきましょう。特に国民年金のみの場合では、満額でも年間支給額は約78万円です。生活によっては預貯金を切り崩しているケースもあります。

その場合、思っていたほど預貯金がないこともあるため、必ず確認しましょう。

また、一人暮らしだった親と自宅で同居する場合は、不要となった実家を売却して介護費用を捻出する方法も選択肢の1つです。

保険の加入状況も確認しましょう。とくに入院費用をまかなえる「医療保険」、一定の年齢から給付金がもらえる「個人年金保険」、要介護状態で給付される「介護保険」などの確認は必須です。

株や債券などの投資状況も大事です。保有銘柄や株価の状況などを確認しましょう。すぐに現金が必要な場合は、それらの売却も視野に入れる必要があります。

介護の相談窓口を利用する

「介護の相談をしたいが、どこに相談すればよいかわからない」という方もいるでしょう。介護の相談窓口には、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などがあります。

地域包括支援センターは高齢者の暮らしを地域でサポートするための施設で、各市区町村に1カ所以上設置されています。お住まいの自治体で検索して確認してみましょう。

居宅介護支援事業所にはケアマネジャーが在籍しています。ケアマネジャーは要介護者の介護サービスの計画であるケアプランを作成します。

以上のような相談窓口を利用することで、親の希望に合わせた介護サービスや施設選びが可能です。

上記の相談窓口以外に、電話で相談可能な「安心介護紹介センター」があります。相談窓口に足を運ぶ必要はなく、相談費用もかかりません。

「介護に追われて時間がない」「施設選びの準備ができない」という方におすすめです。

高齢者はなぜ骨折しやすい?

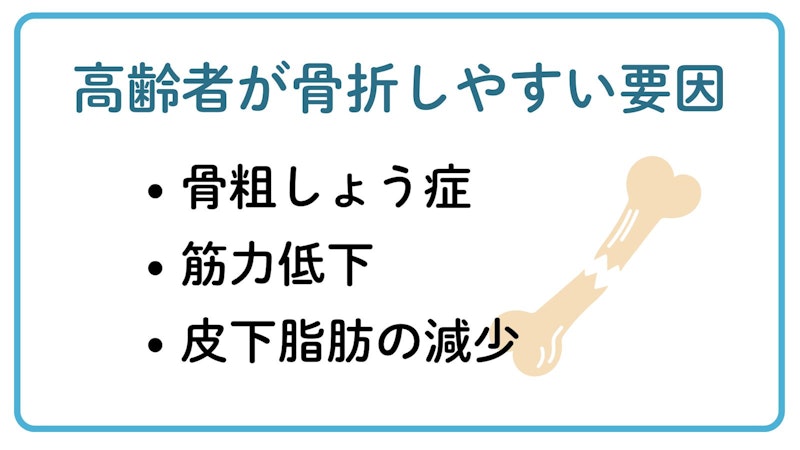

加齢に伴う身体機能の変化により、高齢者は骨折のリスクが高まります。

主な要因として、骨粗しょう症、筋力低下、皮下脂肪の減少が挙げられます。これらの要因が複合的に作用することで、転倒や軽い衝撃でも重大な骨折につながる可能性が高くなるのです。

骨粗しょう症

骨粗しょう症は、加齢とともに骨密度が低下する病気です。特に女性は閉経後のホルモンバランスの変化により、骨量の減少が顕著となります。

骨密度が低下すると骨がもろくなるため、軽い衝撃でも骨折する可能性が高まります。日常生活での些細なつまずきや転倒が、重大な骨折につながる可能性があるでしょう。

筋力低下

加齢による筋力の低下は、転倒リスクを高める大きな要因となっています。

下肢の筋力が弱まることで、バランス感覚が悪化し、つまずきやすくなります。このような身体機能の低下が、骨折の増加につながると言われています。

皮下脂肪の減少

高齢になると皮下脂肪が減少し、衝撃を吸収する能力が低下します。皮下脂肪は体を守るクッションの役割を果たしているため、皮下脂肪の減少によって、転倒時の衝撃がダイレクトに骨に伝わってしまいます。

このように、加齢に伴う複数の身体的変化が重なり合うことで、高齢者の骨折リスクは著しく高まります。定期的な運動や適切な栄養摂取により、これらの機能低下を少しでも予防することが大切です。日頃からの健康管理と予防対策が、安全な生活を送るための重要な鍵となるでしょう。

骨折を繰り返さないための予防策

自宅での生活再開後も、再度の骨折を防ぐための対策が必要とされています。予防のポイントは、骨粗しょう症対策と転倒防止の2つに分類されます。

骨粗しょう症対策

骨密度を維持・改善するためには、適切な栄養摂取と運動が欠かせません。カルシウムやビタミンDを十分に含む食事や運動、日光に当たることも心がけましょう。

運動面では、手すりにつかまりながら行う足の筋トレ(立ち上がり、スクワット、かかと上げ)やウォーキングなどの軽い運動の継続が効果的とされています。また、定期的な骨密度検査の実施も予防につながるでしょう。

転倒しない環境づくり

高齢者の転倒は、以下のような特定の状況での発生が報告されています。

- 水回りでの滑り

- 床の段差でのつまずき

- 階段での足の踏み外し

- 夜間の視界不良による事故

- 急な姿勢変更時の転倒

これらのリスクに対する環境整備として、以下の対策が有効とされています。

例えば、浴室や廊下への手すり設置、床材への滑り止め加工、段差の解消などが代表的です。

照明環境の改善も重要な要素として挙げられます。特に夜間のトイレ移動における足元灯やセンサーライトの設置は、効果的な予防策として認識されています。

また、転倒リスクの高い行動を把握し、できるだけ急な動きを避けることが大切です。衣服や靴についても、動きやすく滑りにくい物を選択することが望ましいでしょう。

このように、環境面と行動面の両方から予防策を講じることで、骨折のリスクを大幅に軽減することができます。

どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ

満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。

安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。

施設のご紹介から、見学、ご入居まで無料でサポートさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。

![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)