介護保険の仕組みと利用までの流れ

- 2024年06月03日 公開

ご本人やご家族に介護が必要だと感じている皆様は、「介護保険ってどうやって利用するの?」、「介護保険では、どんなサービスを利用できるの?」といった疑問をお持ちではないでしょうか?

ここでは、介護保険制度の概要と介護保険サービス利用までの流れ、介護保険が適用になるサービスとならないサービスなどをわかりやすく説明しています。ぜひ最後までお読みください。

この記事の監修者

株式会社エス・エム・エス

介護保険制度の仕組みとは?

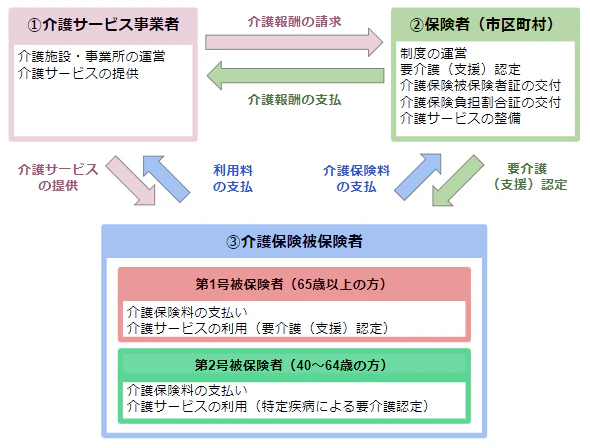

介護保険制度は以下のような仕組みで運営されています。

介護保険制度の概要

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとして創設された制度です。

介護が必要な高齢者が心身の状況や生活環境等に応じてサービスを選択し、できる限り自立した日常生活をおくることを支援する制度となっています。

先ほどの図にもあるように、介護保険制度では、介護サービスを提供する『介護サービス事業者』、介護保険料の管理や介護サービスの整備を行う『保険者』、介護保険料の支払いや介護サービスを利用する『被保険者』から成り立っています。

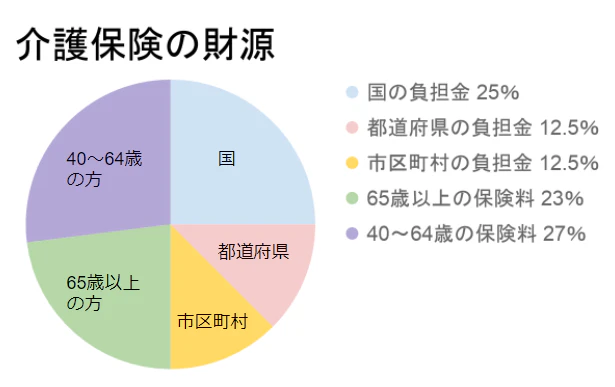

この介護保険制度を運営するための財源は、『国・自治体からの公費』、『40歳以上の人が被保険者となって支払う保険料』から以下のような構成となっています。

介護保険の被保険者、介護サービスを利用できる人

介護保険の被保険者には、『65歳以上の第1号被保険者』と『40歳以上64歳以下の医療保険加入者である第2号被保険者』がいます。

第1号被保険者は介護が必要な状態になった場合、第2号被保険者は特定疾病を原因として介護が必要な状態になった場合に、要介護(支援)認定を受けて、要支援1・2または要介護1~5に認定されると介護保険サービスを利用することができます。

介護保険の保険料

介護保険の保険料は、年金から天引き、給与から健康保険料と合わせて天引き、納付書による納付などで徴収されています。

お住まいの自治体によって介護保険料の金額は異なり、厚生労働省の調査結果によると、65歳以上の方が負担する介護保険料の月額の全国平均は『5,514円』、金額の幅は『2,800円~8,686円』と大きな差が出ています。

また、この金額は高齢化の進行に伴って上昇を続け、今後も上昇することが予測されています。

介護保険の自己負担とは?

介護サービスを利用したときは、利用した人の負担能力に応じて、費用の1割から3割の金額を負担することになっています。

自分の負担割合は、市町村から交付される『介護保険負担割合証』で確認することができます。

参考までに自己負担割合の基準となる所得等の金額をご紹介します。

1割負担

- 本人の合計所得金額が160万円未満

2割負担

- 本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯280万円以上340万円未満

- 本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が2人以上世帯346万円以上463万円未満

3割負担

- 本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯340万円以上

- 本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が2人以上世帯463万円以上

介護保険の申請から利用までの流れ

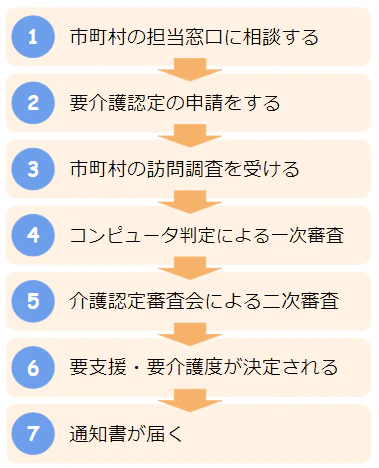

介護保険の申請から利用までの流れはおおよそ以下のような流れになっています。

①市町村の担当窓口に相談する

お住まいの市町村の窓口で、介護サービスの利用を希望する旨の相談をします。

②要介護認定の申請をする

介護保険サービスを利用するには、要介護状態であると認定を受ける必要がありますので、お住まいの市町村の窓口で要介護認定(要支援)の申請を行います。申請には介護保険被保険者証や医療保険証が必要になります。

③市町村の訪問調査を受ける

申請が済むと市町村から認定調査員が自宅等へ訪問して、申請者の心身の状態や生活環境を確認します。合わせて主治医意見書を提出する必要があるので、主治医に発行を依頼をします。

④コンピュータ判定による一次審査

認定調査の結果と主治医意見書の一部の項目を基にコンピューターによって要介護度の一次判定が行われます。

⑤介護認定審査会による二次審査

有識者等による介護認定審査会が開催され、一次判定の結果と主治医意見書に基づいて要介護度の二次判定が行われます。

⑥要支援・要介護度が決定される

判定結果に基づき、要支援1・2、要介護1~5、非該当の区分が決定されます。

⑦市町村から通知書が届く

市町村は、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知まではおおよそ30日以内となっています。

⑧ケアプランの作成

要介護(支援)の認定を受けた場合は、介護サービスを利用するためのケアプランの作成が必要となります。要介護度と利用したい介護サービスの種類に応じた担当のケアマネジャーへ依頼します。

⑨介護サービスの利用開始

ケアプランが完成後、実際に介護サービスを受けることになります。

介護保険で利用できるサービスと適用にならないサービス

介護サービスや高齢者向けのサービスには、介護保険が適用になるものとならないものがあります。

それでは、具体的に介護保険が適用になるサービスと適用にならないサービスを見ていきましょう。

介護保険で利用できる介護サービスとは?

介護保険が適用になるサービスを提供する介護事業所や老人ホームには以下のような種類があります。

これらの事業者は介護保険法に基づく許可を受けて、事業所や施設を運営しています。

分類 |

介護サービス種別 |

|---|---|

自宅で利用するサービス |

訪問介護(ホームヘルプ) |

自宅から通って利用するサービス |

通所介護(デイサービス) |

生活環境を整えるためのサービス |

福祉用具貸与 |

入居して利用するサービス |

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |

介護サービスを利用するための計画を作るサービス |

居宅介護支援 |

※ただし、これらの事業所・施設においても介護保険が適用にならない保険外サービスを提供していることがあります。

介護保険が適用にならない老人ホームとは?

一般的に『老人ホーム』と呼ばれている施設の中には、介護保険が適用にならない(介護保険サービスを提供していない)老人ホームもあります。

介護保険が適用にならない老人ホーム

- 養護老人ホーム

- 軽費老人ホーム(ケアハウス)

- 有料老人ホーム

- サービス付き高齢者向け住宅

※ただし、外部の介護サービスを利用したり、特定施設入居者生活介護などの指定を受けて介護サービスを提供する施設もあります。

介護保険が適用にならない保険外サービスとは?

介護保険では対応できないことや生活の質を上げるために様々な事業者によって保険外サービスが実施されています。

その中の例をいくつかご紹介します。

保険外サービスの例

- 大掃除、窓ふきなどの掃除サービス

- 家族の分も含めた調理、後片付けなどのサービス

- コインランドリー等を利用する洗濯サービス

- ゴミの分別や粗大ごみなどのゴミ出しサービス

- 布団の収納、布団干しなどのサービス

- 定期的な見守り、夜間の見守り、安否確認などのサービス

- 草むしり、植木の水やりなどのサービス

- ペットのお世話サービス

- 入院・退院の付き添い、介助などのサービス

- 受診、検査の付き添いサービス

- 外出、買い物、散歩の付き添いサービス

- 旅行、趣味活動などへの付き添いサービス

- 宅配サービス

まとめ

介護保険制度の仕組みについて説明してきました。

介護保険制度は、『介護が必要になった人』を社会全体で支えるための仕組みとして国・地方自治体が運営し、多様なニーズに応えるために様々な介護サービス種別があることがおわかりいただけたと思います。

ここでご紹介した内容が、皆様が希望する介護保険サービス・その他のサービスを受けるためのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ

満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。

安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。

施設のご紹介から、見学、ご入居まで無料でサポートさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。

![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)