保坂展人・世田谷区長に聴く18万人の高齢者を支える「地域福祉の『世田谷モデル』」

- 2024年07月18日 公開

- 2024年07月18日 更新

.jpg?fm=webp)

2025年までに特養定員1000人分を目標に。

超高齢社会ニッポンの未来を考えるインタビュー連載『安心介護NEWS プロフェッショナル』。第1回は、東京都・世田谷区長の保坂展人さん。教育ジャーナリストから衆議院議員へ転身。調査力を武器に在任中(3期11年)546回の質問を行い「国会の質問王」と呼ばれた。「車座集会」をはじめとする住民との意見交換を積極的に推進。子どもや高齢者に寄り添った政策を多く打ち出し、地域福祉の「世田谷モデル」を確立してきた保坂展人区長に高齢者福祉について詳しく聴いた。

東京都 世田谷区長

保坂 展人

ほさか のぶと

目次

区民から真っ先に寄せられた声は、「『福祉窓口』の複雑さ」

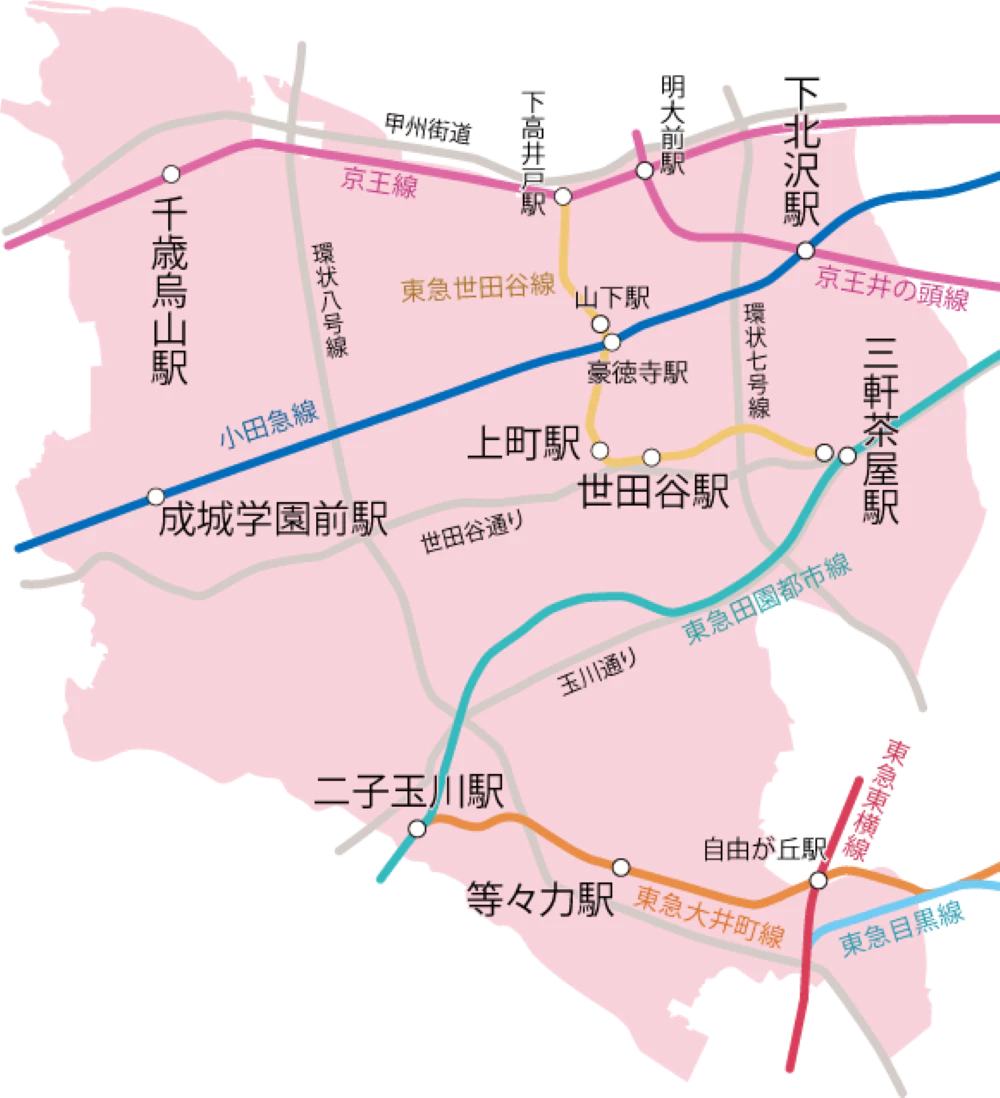

──世田谷区と聞くと「閑静な住宅地」というイメージを浮かべる方が大半だと思われます。ところが、実際には92万人の住民が生活し、下北沢、三軒茶屋、二子玉川、千歳烏山等々の市街地が広く点在して、極端にいえばエリアによって住民の気質や文化も異なるとても複雑な街の連合体だと伺いました。自治体としてはそれぞれの意見のとりまとめが非常に困難だと思われるのですが、保坂さんはむしろ住民との対話を積極的に行っています。とくに世田谷区内の28地区で開催されている「車座集会」は地域課題を明確化する重要な機会になっているようですね。

保坂展人(以下、保坂) まずレストランに入ればオーダーを取りに来ますよね。それは私たちの仕事も同じ。区民にどんなまちづくりを望んでいるのかオーダーを聞くのが当たり前だと思うんです。

どんなに学校の成績が良い人でも全ての問題を解決する答えを持っているはずがありません。ですから、そこは謙虚にならないと。

とくに自分が得意だと思っている専門分野ほど意外な落とし穴があるかもしれないと、むしろ慎重になるべきなんです。

──区民と直接対話を行ってみて、いちばん多かったのはどういうオーダーだったのでしょうか?

保坂 福祉の窓口への不満です。「複雑すぎてわかりにくい、何とかならないのか」という声でした。

それ以降、世田谷区では各部や課ごとに、住民の側から区役所がどう見えているのかを意識しながら、それぞれの要望を一つ一つ政策化していくことを心がけてきました。

世田谷区・18万8000人の高齢者に求められる福祉のあり方

──世田谷区民の皆さんは、具体的にはどのような高齢者に対する福祉サービスを求めているのでしょうか?

保坂 世田谷区の高齢化率は20%を少し超えたくらいで全国平均より低いのですが、それでも18万8000人になります。

ただ健康状態に関しては個人差が非常に著しく、単に高齢者というだけで一括りにはできません。

80歳になっても野球や水泳などのスポーツに励む元気な方がいらっしゃる一方、介護を受けなければ生活できないためやむなく施設に入っている方も。当然、求められる福祉サービスの内容も二分される傾向にあります。

比較的お元気な高齢者からは日頃のご自分の居場所、共通の趣味や生きがいを共有できるコミュニティが欲しいという声が聞かれます。

世田谷には「高齢者クラブ」という地域を基盤とする高齢者の自主的な組織もあり、かつては1万人が所属して活動を展開していました。

最近でも約6900人の高齢者の方々が、さまざまなスポーツや音楽のバンド活動、あるいは子ども食堂で料理を作るといったボランティア活動など、高齢者の生涯現役ネットワークに精力的に参加されています。

したがって、一つ目の我々の仕事は、そういう方々の活動をより潤滑にしていくお手伝いになります。

二つ目は、とくにコロナ禍の3年間で元気をなくしてしまった、健康を損なってしまったというような方々へのデイケアやリハビリなどの対応です。

ちなみに、世田谷区のデイケア施設はかなり充実しており、さらに、それらの施設をご利用いただくには、事前に地域包括支援センターで介護保険の申請を行い、介護状態の認定を受けていただく必要があるのですが、その点においても世田谷区はきめこまやかな対応を行なっています。

相談窓口の地域一元化で「わからない」という声はなくなりました。

──地域包括支援センターといえば、何十万人という住民に対してそれが1カ所しかないという自治体も少なくないそうですね。

保坂 世田谷区では2016年七月から区内28カ所に『まちづくりセンター』(通称“まちセン”)を設けています。

住民の誰もが歩いても行ける範囲にあることを念頭に、人口でいうと1万人から5万人の単位で区を分けた結果、それだけの数になりました。そこでは本庁や総合支所よりも身近な行政拠点として、地域コミュニティの醸成や住民主体のまちづくり活動の支援を行っています。

この『まちづくりセンター』の同じ建物内に『あんしんすこやかセンター』という相談窓口があります。世田谷区では介護保険法に基づく地域包括支援センターを、より親しみやすいよう『あんしんすこやかセンター』と呼んでいます。

そこには社会福祉士、主任ケアマネジャー、保健師などの専門職員が常駐しており、高齢者だけでなく、障害のある方や子育て中の方の相談にも応じています。

車座集会で区民の皆さんから直で寄せられた「福祉の相談窓口がわかりにくい」という声にヒントを得て、同じ建物内であんしんすこやかセンターと社会福祉協議会、まちづくりセンターが連携する「福祉の相談窓口」に行けばワンストップの体制で介護保険やそれ以外の福祉に関する相談ごとに対応可能にした結果、おかげさまで「どこへ行けば福祉に関する相談を受け付けてもらえるのかわからない」という声はほぼ聞かれなくなりました。

とくに、あんしんすこやかセンターの役割はかなり浸透しており、たとえば「今朝、おじいちゃんが転倒して起きられなくなった」とあんしんすこやかセンターへ電話すれば、希望があればあんしんすこやかセンターの職員が足を運んで専門職と連携しながら支援プランや介護認定申請手続きまで行う。

このスピード感と丁寧な対応は世田谷区ならではのものだと、区としては胸を張っていいのではないかと自負しています。

【あんしんすこやかセンターの主な業務】

- 総合相談・支援

高齢者に関するさまざまな相談に応じている(希望によっては自宅訪問も可能)。

相談内容に応じて、民生委員、医療機関、行政機関などと連携し、必要なサービスが利用できるよう支援。他にも障害のある方や子育て中の方などの身近な相談も受け付けている。

- 介護予防ケアマネジメント

要介護の心配のある高齢者を対象にした生活改善の相談や、介護予防普及啓発の講座の実施。

- 包括的・継続的ケアマネジメント支援

高齢者一人ひとりの状態の変化に応じ、高齢者がいつまでも安心して生活できるよう、医療機関やケアマネジャーと連携して支援を行っている。

- 権利擁護

高齢者への虐待や消費者被害の防止または早期発見、成年後見制度の利用など権利擁護のための支援を行っている。

- もの忘れ相談

認知症専門相談員(認知症すこやかパートナー)が中心となり、認知症に関するさまざまな相談に応じている。

- 介護保険および区の保健福祉サービスの相談・申請受付

介護保険の要介護認定や高齢者への保健福祉サービスの相談や申請を受け付けている。

特養待機者解消に向け、介護施設等の整備を計画的に推進

──かつて全国でもっとも保育待機児童を多く抱えていた世田谷区は平成25年からの10年間で私立保育園の数を65園から約3倍の203園まで拡大。令和2年4月、「保育待機児童ゼロ」を達成したことでもつとに知られています。近年では高齢者施設の拡充ぶりにも目を見張るものがありますが、聞くところによると、高齢者施設拡充と待機児童解消に関する施策は一体化していたそうですね。

保坂 要するに待機児童解消のために保育所だけを作ったのではなく、同時に高齢者施設も併設させる形をとってきたわけです。

敷地が広いところでは障害者施設も。その結果、これまでに特別養護老人ホーム(地域密着含む)、都市型軽費老人ホーム(比較的安価で入居可能な老人ホーム。最低限の生活支援サービスを受けながら自立した生活を送ることができる)、看護小規模多機能型居宅介護(利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、「通い」を中心として短期間の「宿泊」、利用者の自宅への「訪問」を組み合わせて行う介護又は看護)、認知症高齢者グループホームを、計75カ所2,281人分整備することができました。

特養の介護人材を「住宅支援」や「家賃補助」で確保

──年々、介護施設のスタッフ不足は深刻化しています。その問題はどのようにしてクリアされたのでしょうか?

保坂 はい。特別養護老人ホームを開設しても介護士を確保できなければ意味がありません。周知の通り、介護施設で働くスタッフの給与は平均的な労働者より7万円ほど低いといわれており、それが人手不足のいちばんの原因になっています。

世田谷区では、同様に問題となっていた保育園の保育士確保の際に成果をあげた住宅支援制度を最大限に活用しました。

社会福祉法人、学校法人の保育の運営者がマンションやアパートを借り切って寮として活用した場合、1人につき8万2000円まで住宅支援を行うというものです。

内訳は事業者が8分の1、国と都と区が8分の7。つまり8万2000円の家賃の部屋なら保育士として働くスタッフの負担はゼロ。つまり給料が8万2000円上がったのと同じ。それと同じ支援を介護士の確保にも行い、事実上、給与の格差の解消に努めたわけです。

訪問介護のスタッフの場合、現状、この制度は使えないのですが、世田谷区では訪問介護の重要性にも着目して独自に家賃補助を始めています。

するとどうなるかというと、たとえばいままで埼玉から通っていたスタッフが施設の近くに家を借りることができる。それまで通勤に費やしていた時間が大幅に短縮されて自由になる時間が増え、金銭プラスアルファのゆとりも生まれるんです。

東京は家賃が非常に高いですから、これは働き手の確保の上で非常に有効な政策ではないかと考えています。

人口92万人が暮らす世田谷。高齢者が安心して暮らせることは、区民の切実な願い

──最後に、これから世田谷区が重視している高齢者福祉の施策についてお聞かせください。

保坂 区民の声を聞く車座集会でもっとも多かったのが「高齢福祉・介護」についての心配や悩みでした。

高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らせることは、区民の切実な願いです。それを実現するため、引き続き高齢者福祉の基盤整備を進め、特別養護老人ホームについては、2015年度から2025年度を目途とした定員1000人増の目標達成に向け、整備を進めています。

加えて、令和2年度に新たに策定した「世田谷区認知症と共に生きる希望条例」を踏まえ認知症当事者と介護者・家族の安心できる地域福祉の実現を目指します。

そのためにも、超高齢社会を見通し、介護サービスを支える介護人材の育成確保、定着支援にいっそう注力し、研修・資格取得助成をはじめ介護現場で働く人への支援を充実させなければなりません。

さらに、高齢者が行政サービスを受けるだけではなく、地域福祉の担い手となる地域社会の創造を目指したいと考えております。

※2024年取材時点の情報です。

(取材・執筆/木村光一 撮影/高木航平)

この記事の執筆者

![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)